コラム担当なかのひと1号です。いやはや、世界が大きく変わろうとしていますね。これまでも、ESGがかなり勢いをもっていて、無視できなくなってきています。というようなコラムを書いてきていますが、今回のはさらに一歩前にことが進んでしまう内容となっています。

「なんとなくやったほうがいい。」から「やらないといけない。」へは、すでに何度かいってきたことですが、もう義務化が見えてきている。といっても過言ではない感じになってきました。

2021年ごろから厳しくなってきたESG、環境経営、脱炭素、社会配慮などは、今年、2025年から先、いっそうその勢いをましていきそうです。

東京証券取引所(JPX)は、上場企業に対して求める「情報開示」が2025年から大きく変わることになりました。

この通称JPX2025改訂、ざっくり解説をしますと、これまでのESGや脱炭素、環境経営ではなんとなくこういう感じ、なんとなくやっておけばいいよ。という物差しもバラバラ、評価基準もちょっと曖昧。だったものを揃えて、厳しくしていくことが発表されました。

さらに、今回の改訂で抑えなくてはならいのは、これまでの環境経営では脱炭素、ESGでいうとE(環境)配慮をやっておけばいいでしょう?だったものから、環境はやって当たり前、それに加えて社会的な配慮、人権的配慮といったS(社会)。それは確かですか?認証や管理できていますか?というG(管理)について強い指針が示されています。

ざっくりいうと、「この製品って、どこのだれが、どうやって、作りました?」という情報をESG関連の評価機関から求められたら。それを提出できるようにすることが求められるものです。しかも第三者からのお墨付きをもって。

このコラムでは、バラバラの物差しがどのように揃えられたのか?強い指針が加わった先で僕たちはどうしたらいいのか?そのあたりを抑えつつ、販促やノベルティにどんな影響があるのか?までしっかりと書いていきます。

なんとなくSDGsから、“対応しないとまずい”時代へ

「SDGs?なんとなくやった方がよさそう」

「環境経営?そういうの気にしてる企業って増えてきてるよね」

こんな感じで“ふんわりした空気”ではじまり、やり方はともかくやっていればなんとかなっていた時代へ、このながれは年をおうごとに厳しさと激しさをましてきています。

すでに、多くの企業でこういった環境配慮はやっていて、それが当たり前の時代となってきています。

やっただけでは商品や企業の差別化にはならなくなってきているので、次のポイントは…おっと、ここの話はちょっとあとにさせてください。

さて、2021年ごろから、「脱炭素」や「ESG経営」という言葉が急速に広まり、あちこちで「サステナブル〇〇」が話題になりました。

やっていると、株価に影響したり、銀行の借り入れの金利によい影響が出たりといったことは2021年前後にはすでに始まっていたことです。

引用:SDGs・脱炭素で金利引き下げ! 拡がるサステナブル・ファイナンス ㈱文化資本創研

引用:「ESG株価指数の銘柄入れ替えと株価の動向」 日本証券アナリスト協会2023

https://www.saa.or.jp/dc/sale/apps/journal/JournalShowDetail.do?goDownload=&itmNo=40283

そんなやったらいいことあるよ。

なこれまでの環境経営ですが、2025年以降その空気が変わる。いや、これからの環境経営は、パンドラの箱が開いたような大変化の幕開けということになっていきそうです。

これまでは、「やっていればプラス評価」「やってなくてもマイナスにはならない」という“加点主義”に近い扱いだったものが、今後は“やってないと評価が下がる”かもしれない。”減点主義”に移行していく可能性が高いです。

え?これまででいいじゃん。なんでそんなことに?

その答えは2つあります。

1つは、こうなるよ、という脚本のようなものは2020年ごろにはすでに存在していたということ。

もう1つは、ルールができて、モノサシが揃ってきたからです。

2020年12月や2022年3月にはすでにこんな言論や専門分科会がありました。

引用:「ESGへの取り組みは「加点重視」なのか「減点重視」なのか」 アゴラ言論プラットフォーム 山口 利昭弁護士

引用:ESG評価・データ提供機関等に係る専門分科会(第2回):議事録

https://www.fsa.go.jp/singi/esg_hyouka/gijiroku/20220303.html

これらとISSB(国際サステナビリティ基準審議会)の指針などを踏まえると、すでに脚本として環境経営をまずはじめてもらうためにポジティブな要素を多くして、やらなくてもいいけどやったほうがいいよ。という空気感をつくる。

ただ、このままだと曖昧な評価基準になってしまう。これについては、環境経営を各企業にやってもらいつつ課題を炙り出して、それを抑える形にして段階的に厳しくしていこう。そしていつかは、義務化を睨んで。という筋書きが浮き上がってきます。

そして、JPXガイドラインの2025改訂は、その課題が見えてきたので、ルールとモノサシを決めよう。というものとなっています。

気配りや意識でなんとなく取り組む時代から、「やるべきこと」「示すべきこと」が明文化されて、“空気”から“推奨ルール”に変わってきたといえそうです。もちろん、”まだ”義務ではありません。

たとえるなら、SDGsや環境経営は“企業のたしなみ”から“企業の責任”という感じの変化になっています。

そんな開いてしまったパンドラの箱、どんなことがこれから起きるのか?そしてなにをしたら活路が開くのか?ざっくりまとめしてみました!

ESG経営に、バラバラの“モノサシ”が揃ってくる。

「それって、なにかデータとかあるんですか?」な某有名掲示板の創設者の論破みたいな感じですが、ESG経営は、だんだんそんな感じの問い方で“詰められる”時代に近づいているように思います。

「うちはSDGsやってます」「環境にやさしい素材を使ってます」──

ここ数年、そんな言葉が企業のあいだでよく聞かれるようになりました。でも実際には、その“やってます”の中身は会社によってバラバラで、それがどうなって、何を基準にして「環境にいい!」と言えるのか、その根拠や評価のモノサシがわかりにくい状態がずっと続いていました。

これは、2022年ごろにESG関連がブレイクしたころにはすでに評価基準が曖昧という課題が言われていて、この評価の基準の厳格化は次のステップとされてきました。

その”次のステップ”こそが、JPX(東京証券取引所)の2025年改訂です。

今回の改訂では、これまで会社ごとにバラついていたESGやサステナビリティ情報の開示について、「こういうふうに出してね」という共通ルール・ガイドラインがいよいよ本格的に整備されることになってきました。

これを料理でたとえるなら、「うちの大さじ」「うちの小さじ」で味付けしてレシピを公開していたようなものを、みんなが使う共通のおおさじ、こさじで書き直してね。という感じの変化と捉えるとわかりやすいかなと思います。

ある企業にとっての“ちょうどいい塩梅”のレシピは、別の企業には「しょっぱすぎ」「甘すぎ」と感じられてしまう。これでは、どれだけまじめに取り組んでいても、外(ミシュランのような外部評価機関)から見て正しく評価するのは難しい状態だと思いませんか?

それが、JPX2025改訂によって、「この大さじ・小さじで測ってね」という共通の味付けルールでレシピを示して。そんな時代に入ったと言えそうです。

これにより、「この会社の環境経営はちゃんと整ってる。しっかりやってる」「ここは少し薄味だな。」といった外部からの客観的な評価ができるようになる。まさに“見える化”の第一歩がはじまったといっていい状況になっています。

さらに、今後強化される指針は「どこの誰が言ってるんすか? 」「 それ、数字や外部機関からの認証で示せますか?」「ちゃんと管理できていますか?」と、より具体的に問われてくる時代が始まるということです。

”それってあなたの感想ですよね。”って思いたくなるじゃないですか?でも、これJPX2025改訂に書かれているんですよね。ただ義務じゃないっちゃないんで、対応しなくてもいいと思うんですけど、やらないと株価とか取引先からの評価に効いちゃうんで、やらないよりは、やった方がいいと思いまーす。と、2ちゃんねるヴォイスがリフレインしてくるわけです。

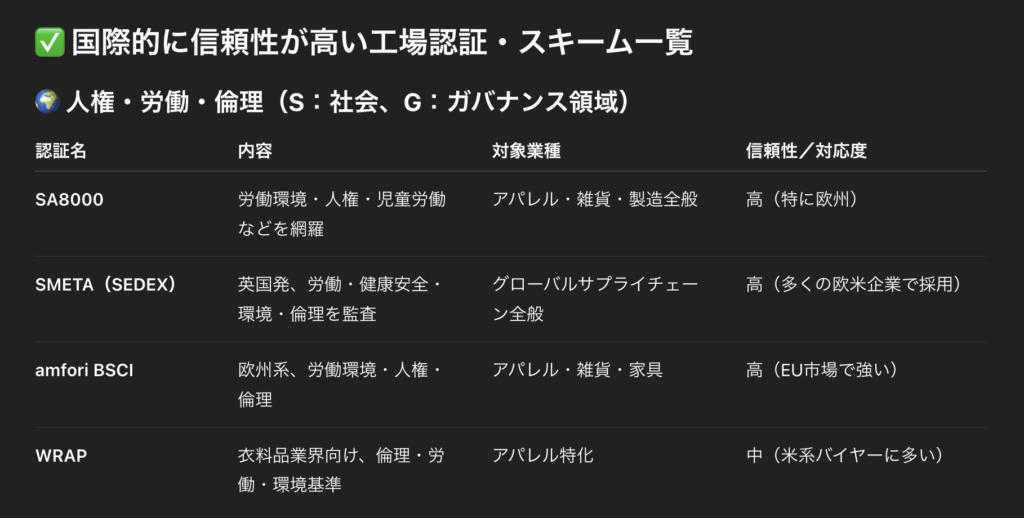

しかも、これまで中心だった「CO2を減らそう(環境=E)」に加えて、「人権にちゃんと配慮してる?」「製造工程は安全?(社会=S)」「ちゃんとチェック体制ある?(ガバナンス=G)」まで含めて、ごまかしの効かない“見える化”が求められるようになります。この変化は、上場企業だけでなく、その取引先や仕入先、販促まわりの外注先にも、確実に影響していきます。

なので、やらないよりはやった方がいいと思いまーす。と心のリフレインで締め括らせてください。

E(環境)だけじゃたいない時代に、なにをしたらいいの?

さて、パンドラの箱が開いてしまったJPX2025改訂。

とはいえ、JPX2025改訂は、まだ“義務”ではありません。あくまで”推奨”。でも、これは、次にやってくる「義務への架け橋」なのかもしれません。

今、その橋を渡り始めている企業と、まだ足を止めている企業とで、未来にどんな差が生まれるのか?それを決めるタイミングが、まさに“今”なのだと思います。

そんな時代に、私たちはなにをしたらいいの?と、気になるのは、まさにここだと思います。

なので、まずここを抑えると、”いいことしてる”より”悪くないってちゃんと証明できる”時代にという感じです。

商品の環境機能や性能の時代から、認証の時代にというとわかりやすいかもしれませんね。

実際のところ、E(環境)についてはこれまでもGHG計算として企業が出しているCO2の量をはかって把握して、削減するようにしよう。というのはかなり進んでいます。

これに関しては日本は先進的と言われています。

一方で、課題だったことは、社会(S)とガバナンス(G)のSとGです。

Eの脱炭素などは数字にしやすいことで、数学的な感じで、これをすればこれが減る。課題もみえやすいです。

でも、SとGは、見えにくいんですよね。

私は、マーケティングをしている身なので、この見えることと、見えないこと、で見えないことに本質がある。というのが仕事柄、感覚的な理解ができるのですが、これを理解してくれっていうのは、なかなか難しいですよね。

どんなに「この商品は脱炭素素材つかっています!」といっても、生産過程でとんでもなく温室効果ガスが発生していれば意味ないですし、輸送などで温室効果ガスが多く発生していれば矛盾が生じます。

これは、足し算引き算のような感じで想像がつくのですが、社会的なことでこれを表現するのはちょっとむずかしい。

でも、実際に事例があります。数年前に、ある国の産地で人権的にまずいとされる製造工程が問題視されていました。この産地の素材をつかっていて世界的なファストファッション大手が巻き込まれてしまいました。

自社のサプライチェーンで、そのような製造は行われていない。として、自社でその透明性を伝えてきたのですが、結局認めてもらえませんでした。

企業がどれだけ内部で対策を講じていても、外部からの厳格な基準に対応できなければ、評価されない、認められない時代になっていると言っても過言ではない事例です。

これ以前と、これ以降で、「どこの誰が、どのように」が問われる説明責任時代の幕開けを示した、いわばESG社会の転換点と捉えるのが正しそうです。

だからこそ、これからは「うちはちゃんとやってます」という姿勢だけでは不十分で、“ちゃんとやっていることを、第三者が確認している”という証明として、外部機関からの認証が重視されていきます。

情報開示、それも第三者認証付きのものが推奨される。

いまはまだ、上場企業を中心としたものですが、これを取り組み始めた企業の取引先、さらにそのさきの取引先と、それはマトリョーシカの連鎖のように拡がっていくことが予想できます。

「うちは上場じゃないから関係ない」と思っていても、気づけば“ESGチェックリスト”が届く日はそう遠くないのかもしれません。

“たかがノベルティ”ではなく、“ノベルティだからこそ”へ

企業が配るノベルティは、単なる販促品ではなくなってきています。

それは、「どんな企業なのか?」を無言で伝える、企業の名刺のようなものとなってきています。

だからこそ、2025年以降のESG・サステナビリティ経営の文脈では、「販促品、ノベルティですら見られている」という感覚が、とても重要になってきます。

実際、すでに多くの上場企業では、会社案内や報告書、封筒やパンフレットなどに「FSC®︎認証紙を使用しています」という表記を添えるのが当たり前になりつつあります。

これは、“環境に配慮した選択をしています”というステークホルダーへのメッセージでもあります。

この流れが、次に向かうのはノベルティや販促物です。

なぜなら、それも企業が自ら選び、社名をつけて、お客様や市場に配る情報の発信物だからです。

たとえば――

「環境にやさしい会社です!」と謳っておきながら、

実際に配っているノベルティは、安価な石油系プラ製のグッズだったら…?

100%国産っていいながら、こっそり海外製造なんかをやっていたら…?

この矛盾、誰かに見つかってSNSで言及されるだけで、レピュテーションリスクとして“火がつく”可能性があります。

環境訴求がトレンドになるほど、企業の“言ってることと、やってること”は鋭く見られるようになります。

これはもう、JPXのルールだから…というよりも、社会全体の“見る目”が厳しくなってきた証拠です。市場の声と言ってもいいかもしれません。

ただ、だからと言って環境配慮していません!とやってしまうと、それはそれで別のリスクとして株価への悪影響などがあります。

だからこそ、私たちは「たかがノベルティ」ではなく、「だからこそノベルティ」にこだわっています。

私たちの木製ノベルティは、国産素材にこだわり、FSC®︎認証が取得できる製品ラインもご用意しています。

確実に対応したい。という場合は下記のような工場認証などを合わせたほうがいいとされていますが、弊社はここまで対応はできてはいないので、、、がんばります。

ただ、私たちが取得できるFSC®︎認証は、材料としての木が適切に管理されている証明としては世界レベルの認証機関です。労務環境の認証としてはそこまでではないですが、ないよりはあったほうがいい感じものですね。

これは、環境によいから作っているのではなく、

“ちゃんと環境によい”と、誰が見ても説明できるものを作っているからこそ、誇りをもってご提案できます。

まとめ

JPX2025改訂でどうかわっていくのか?ざくっとまとめで大変恐縮ですが、こんな感じです。

いやはや、2021年ごろからこのWood+のコラムでSDGsやESGといった環境経営がなんとなく学べて、ノベルティもそういうことが求められ始めました!と冷やし中華始めました的な感じでコラムを書いてきたのですが。

もう推奨ベースから義務ベースへの移行がかなり見えてきましたね。

ざくっと雑感ですが、向こう2,3年の時間軸かつの70-80%くらいの確率で、、ノベルティや販促品を含む企業が購入する資材は、どこのだれが、どうやってつくっているか?の認証や証明といったこと、サードパーティからの評価が、義務としてもとめられていくんじゃないかな。なんて思っています。

いや、でも東京証券取引所の改訂も急ハンドルな感じもします。「もっとはやくいってよー」と社内名刺共有アプリのCMみたいな声が聞こえてきますが、実はこの“サステナビリティのハンドル”、 今になって急に切られたわけではありません。

たとえば、2020年にはすでに「ESGの評価は加点主義から減点主義へ変わるべきでは?」とする声が、弁護士や専門家の間で上がっていました。今回のJPXガイドラインの2025改訂は、ISSB(国際サステナビリティ基準審議会)の指針に沿っているもので、そのISSBに準拠する形で、日本も欧州も、アメリカも続いてきています。

そんな背景があって、金融庁も2021年から「ESG評価の信頼性をどう担保するか」を検討する専門分科会を設け、 ESGを“なんとなくいいこと”で終わらせない準備を、着々と進めてきた。ということなんです。

この 2025年ガイドラインの改訂や、その先に朧げながら、でも確かにみえる義務化に向けた道筋は、ずいぶん前から描かれていました。 それが、ようやく“曲がり角”に差しかかって、ハンドルを切るタイミングが今なのです。

世界的にその曲がり角に向けてウィンカーが点滅しているような状況。

「まだ義務じゃないし」と思って直進してしまうのか、 それとも、静かにハンドルを切る準備をはじめるのか。 未来の分かれ道は、いま、すでに始まっているといいても過言ではないです。

はじめの一歩におすすめなのは、卓上カレンダー

さらに、サスティナブルなプラスチックタンブラーでFSC®︎認証がとれるのがかなり驚かれるKitto+もおすすめです。

では、最後までお読みいただきありがとうございました。

【ショールームのご案内】

フロンティアジャパンにて作成してきたノベルティアイテム、記念品はもちろん、最新商品や大型アイテムなど実績サンプルを多数展示してます。

木製品特有の年月とともに変わる風合い、味わい、木の種類による違いなどお手に触れて確かめられます。

なお、見学をご希望の場合は、お問い合わせフォームよりご予約いただけますと幸いです。