自治体のゼロカーボンやSDGs達成ESGにつなげませんか??

森林環境譲与税、国が集め、自治体に配分される。森を整備するための税金です。2019年度から全国の自治体に譲与が始まり、森林の間伐、担い手の育成、木材利用の促進などに使われています。

ただ、正直なところ、こういう文章を書いている私たちも、「これって一体どんなふうに、森やまちの未来に使われているんだろう?」と思うことがあります。

1人あたり約1,000円/年の小さくない負担のこの税金。その使い道を、少しだけ“ものづくり”の視点から見つめてみました。

木を、まちに還す。森林環境譲与税を、もっと“見える形”に。

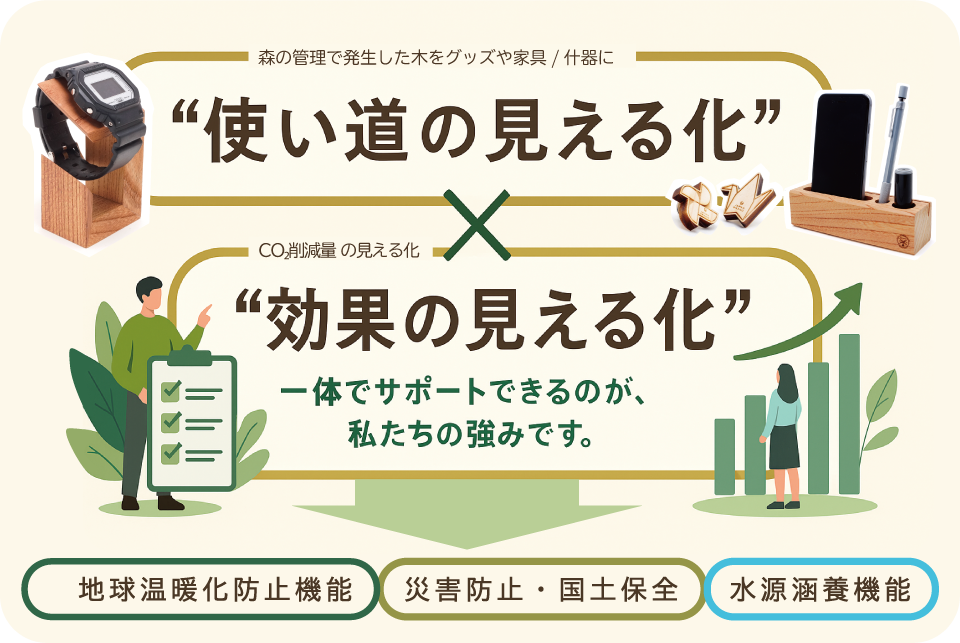

森林環境譲与税を使って、どんな未来が描けるのか。私たちは、「森の木を使って、まちの中に還す」ことで、森林環境税の“成果”を目で見える化の具体的なお手伝いができます。

「木のグッズ」と「数字・データ」で私たちができること

自治体のゼロカーボン実現、SDGs達成、ESG経営の推進に直接的に貢献できる提案として、木の炭素固定を数値化した「脱炭素の見える化レポート」があります。

ゼロカーボンへの実現については、現在自治体で使用されている文具や家具、什器をはじめ広報などで配布する記念品やノベルティなどで石油資源のものを、木製、木質資源のものへ置き換えることでの脱炭素に。希望があればグッズ製作で発生した消費電力量まで算出も可能です。

地域の木をつかうことで、地域の森の維持管理を通じて、SDGsのゴール「12.つくる責任・つかう責任」「13.気候変動に具体的な対策を」「15.森の豊かさも守ろう」になり、間接的に「11.住み続けられるまちづくりを」など複数のSDGs達成につながります。また、木の持つ炭素固定を通じた脱炭素と、森の環境保全によつ生物多様性の保全にもつながることはもちろん、地域の林業を活性かすることでESG経営の推進にもしっかりと貢献します。

地域の木を使ってその一歩を

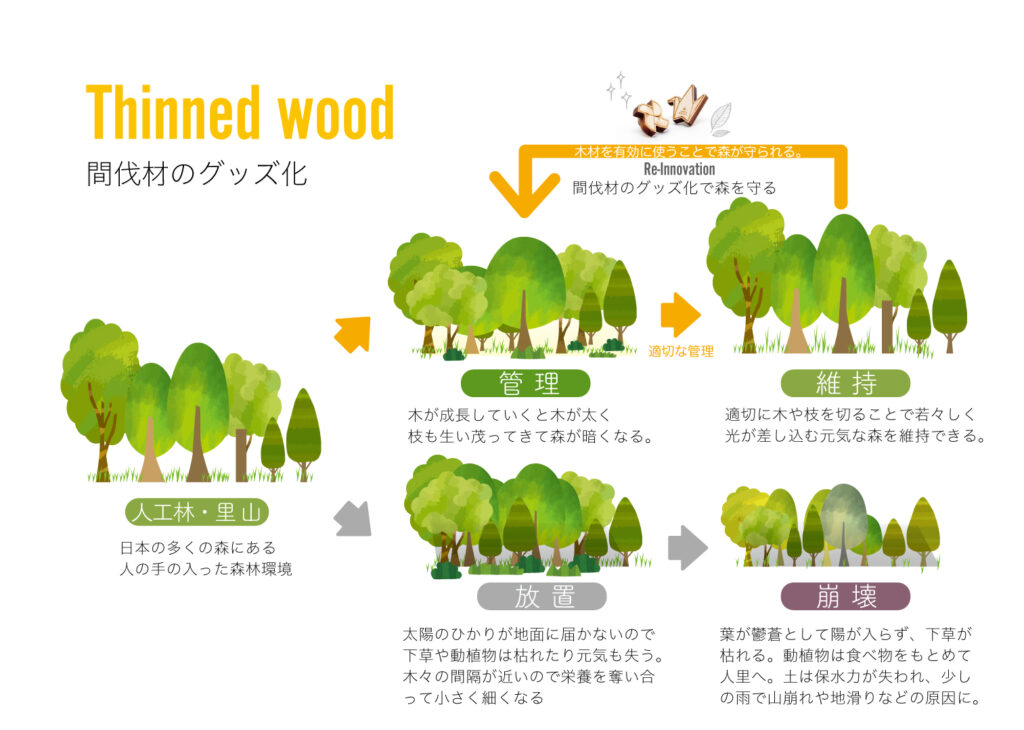

たとえば、森林環境税を用いた森の維持管理では、上の図のように荒れた森の木をグッズや家具などにすることで荒れた森に人の手を取り戻すことに繋がります。荒れた森の木を切って若い木に植え替えることで、温室効果ガス(CO2)の吸収効率のよい若くて元気な森にかえることができます。

その管理で発生する間伐材などを用いて、家具や什器、施設備品の文房具や、広報に用いるノベルティグッズや記念品の制作を通して、CO₂削減〇〇t(一般家庭〇〇日分)につながりました。という具体的な数値をお出しできます。

そして、その数値は、展示や広報のストーリーにもなります。そんな「伐った木が、まちに還る」ストーリーのある成果づくりのお手伝いもしています。

制作した家具や什器に

「〇〇市〇〇の森の木で作った家具です。」

「今回の家具製作を通じて、478.7kgのCO2削減につながり、一般家庭のCO2排出量で97.1日分の削減につながりました。」

こういったテキストをいれることで、森林環境譲与税で管理伐採された間伐材など、森の木の有効活用というだけでなく具体的でわかりやすいCO2削減量という効果の見える化ができます。

そして、木の家具やグッズのもつ自然なぬくもりは、直感的な環境やサスティナブルのイメージとして使い道の見える化にもなります。

この効果と使い道。2つの見える化でより深く、地域の方や市民、利用者の方へ、森林環境税を通じた成果を自然な形でお届けすることができます。

またCO2削減による地球温暖化防止になるだけでなく、森の適切な維持管理で山間部の保水機能を向上させて災害防止や国土の保全につながり、地下へ保水された雨水は水源の涵養にも貢献するという森の維持管理で生まれるさまざまな効果や流れを自然な形で伝えることにも貢献できます。

グッズや什器などを製作してきた実績などをまとめたカタログ事例集や、いちど相談だけでもしたい!という自治体やまちづくりコンサルの方は下のお問い合わせから

自治体・まちづくりコンサルタントの方から、弊社への相談については、費用は発生いたしません。お気軽にお問い合わせください。

森林環境譲与税とは?

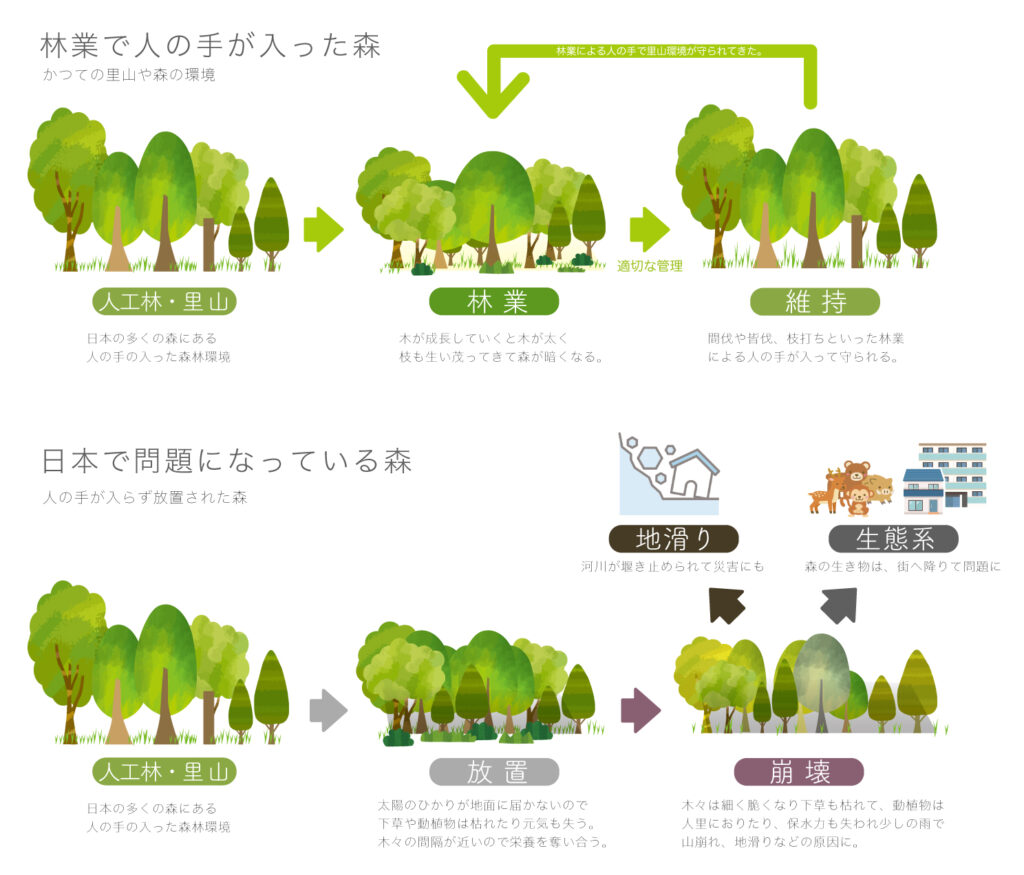

いま日本全国の森では、その多くが人の手を離れ、荒れたままになっているのが現状です。人の手が森から離れたことで、木々が密集しすぎたり、光が届かなくなったりして、森の健康が少しずつ失われています。

こうした環境の変化は、クマやイノシシ、サルなどが、街に出て問題起こす原因のひとつとも言われています。人の手を森に取り戻して、かつての林業や営みのある里山環境をつくること。そんな森の手入れには、時間もお金もかかります。

その具体的な問題解決として2019年度から始まったのが「森林環境譲与税」です。国が集めたお金を、都道府県や市町村に分けて、森の整備や木材の活用に使ってもらうための税金です。

使い道としては、

・森林の間伐や保育などの整備事業

・森づくりの担い手育成

・木材の利用促進(木製家具や建築など)

・木育や環境教育への活用

といった取り組みに充てられています。森林環境譲与税は「森を整え、次の世代につなぐための基礎体力」を支えるものです。私たち一人ひとりが、住民税といっしょに年間1,000円を負担し、そのお金が全国の森を支える仕組みになっています。

森林環境税、どんな使い方がされている?

森林環境譲与税の使い道は、全国どの自治体でも「森の整備」「担い手の育成」「木材の利用促進」「普及啓発(木育・教育)」の4本柱に大きく分かれます。ただ、その内容は自治体ごとにかなり異っています。

⚪︎森の整備

間伐や枝打ち、下草刈りなどを行い、光と風が通る健康な森を取り戻す取り組み。荒廃した人工林を再び“働く森”にすることで、水源の保全や土砂災害の防止にもつながっています。

⚪︎森の担い手育成

林業の担い手不足を補うため、研修や機材整備、若手雇用の支援などに充てられています。「森に人を戻す」ための地道な投資がここに含まれます。

⚪︎木材の利用促進

地域の木を地域で使う。木製の公共ベンチや遊具、学校の机・椅子、役場の内装リノベーションなど、木のぬくもりを活かしたまちづくりが進められています。

⚪︎普及啓発(木育・教育)

子どもたちが森や木と触れ合う機会を増やすため、木工ワークショップや木育授業などに使われています。次の世代が森に関心を持つことも、この税の大切な目的のひとつです。

木をまちに還す実績

森林環境譲与税の用途ではありませんが、弊社で実際に取り組んだ事例を参考として紹介します。

品川区役所様「かむろ坂の桜並木更新工事の伐採木を記念品へ」

道路維持で発生する桜の木を木のプラスチックタンブラーに。近隣地域の小学校の児童へ記念品として配布しています。

浅草小学校様「校庭の思い出の桜の木をチャームへ 」

浅草小学校にて、生徒たちを見送ってきた思い出の桜の木を切らなくてはならない。その木をグッズにしてどのように思い出にして残すのか

株式会社アクティオ様「企業の森でSDGsを推進するノベルティ戦略」

地域の人や社員の方とで、ともに管理しているアクティオの森。その木を用いて販促や記念品をはじめさまざまなグッズとして活用できるように

ほかにも実績事例が盛りだくさんです。

【ショールームのご案内】

フロンティアジャパンにて作成してきたノベルティアイテム、記念品はもちろん、最新商品や大型アイテムなど実績サンプルを多数展示してます。

木製品特有の年月とともに変わる風合い、味わい、木の種類による違いなどお手に触れて確かめられます。

なお、見学をご希望の場合は、お問い合わせフォームよりご予約いただけますと幸いです。

事例集カタログダウンロード