「展示会やってもお客さんが来ないんです…」

「この数年で展示会、なんかいまいちになっちゃって…」

といった展示会のお悩みを聞くことがあります。はい、コラム担当なかのひと1号です。

なんか、ここ最近で展示会の反応が悪くなった。やっても同じ人しかこない。既存の付き合いのあるお客様の寄り合いみたいになってしまう。

こんなお悩み、販促や集客、マーケティングの担当者なら一度は経験したことがある言葉だと思います。

実際、弊社のブースも少し前までそうでした。

営業のスタッフからは「展示会はもう熱くない。」という声をまぁまぁよく聞きまして、私も何度か展示会の様子を見に行って、ああ、確かにあまり良い感じしないな。と思うことがありました。

商品はしっかりと用意して、ブースに綺麗にパンフレットは並んでいる、ノベルティも用意している。ブース陳列も木をつかっていて他社ブースとは違うのだよ。というのが伺えはする。

でも──誰も立ち止まらない。

というのは言い過ぎかもしれませんが、あまり人が来ない。ブースの前を次々に人が通り過ぎてしまう。暇な時間が多くてスタッフが手持ち無沙汰。といった感じ。いやー確かにきつそうだな。って思うことはありました、、、

でも、ですね。いろんなデータなど見ると、2020年−2021年に世界的に流行ったあの病がきっかけでガクッと展示会開催数だけでなく展示会の来場者は減ったのですが、2023年には、以前とほぼ同数に回復した。というデータもあります。

うまくいかないのは、多分やり方なんだよな、と思っていたこともあり、営業の方から参加しませんか?とお誘いいただいてブースの初期設定から参加した今年の展示会は違いました。

ブースに人が群がって、人が途切れない。説明を聞く順番待ち、暇な時間がなくてご飯も早めに食べて戻る。

なんかうまくいっていない展示会から、行列ができる展示会へ、そんな大変化がありました。

今回のコラムは、ちょっと、いや、もう、これでもか!!!ってくらいに手前の味噌をこねにこねくり回して、私たちの展示会で行列つくったで!というのを大公開!

ただ、このまま真似ても多分うまくいかないと思うので、構造的な要素をしっかりとお伝えして、じゃあ、自社で展開するときにどうしたらいいか?までをしっかりとお伝えしたいと思います。

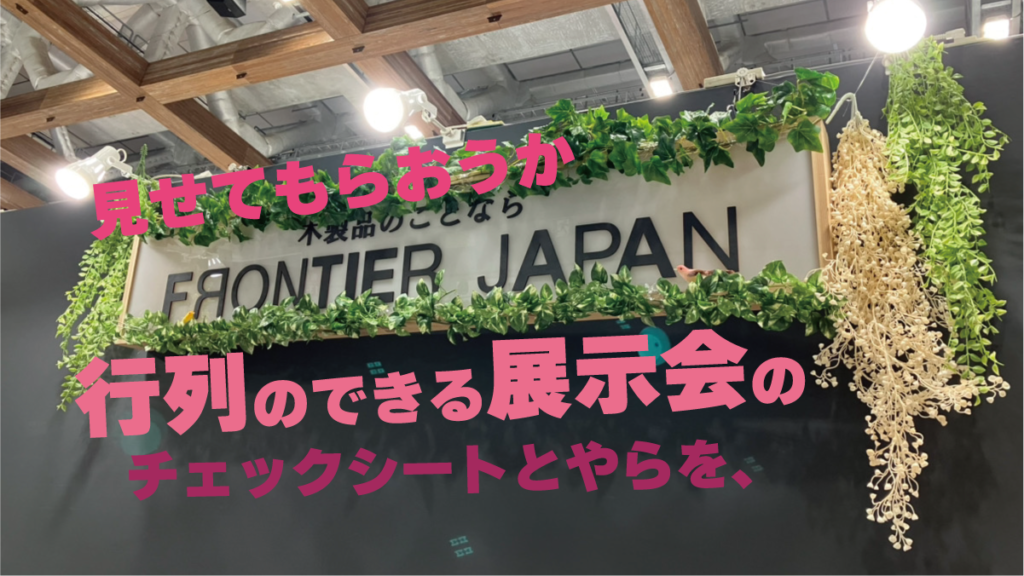

見せてもらおうか…行列のできる展示会というものを

こちらがその展示会の写真です。

ちなみに、こちらの写真は撮影できるくらいに落ち着いた状況のもので、多い時はもっと溢れるくらいに人がきたと聞いています。

ブースのなかだけでなく外にまで溢れ出るくらいの人気でした。

ここ最近ないくらいの活況だったと、展示会のたったスタッフからも声をいただいています。

ただ、私たちの展示会もちょっと前まで結構怪しい感じだったんですよ。

「展示会はもう熱くない」とかそういう風にいわれていたくらいでして…

ちなみに、熱くないと言われていたときの展示ブースは上のような感じ悪くはないですが、、、ちょっと垢抜けていないというか、事務的・業務的な感じが残っています。

熱くないなら、やり方を変えようと、変えるやり方は、Wood+の商品写真の撮影を「なかのひと2号」がしているのですが。

これが結構すごくてですね。

世界観とか、おしゃれといった主観的なことですごいと言っているわけでなく、撮影した商品のデータをとり、撮影前後のBefore / Afterで商談数と成約率がどう変化するのか?を計測したところ、ざくっと全体120-130%くらい向上していまして、もうすごい技をもっておるんです。

この商品撮影で実施しているような商品の見せ方を展示会のVMDとして活かして、消費動向モデルAISASなどに当てこんでいきました。

こんな感じでブースをデザイン、VMDなどを専門にされているかたにはちょっと及ばないかもですが、三角レイアウトや、ビューポイントに赤い花などを置くなどで2号の感性を生かしながら陳列ディスプレイの基本的なロジックを抑えるようにしています。

AISASとしては、黒い(厳密にはかなり濃いめのグレー)無地の壁に、緑の装飾とFRONTIER JAPANの看板の色彩のコントラストで目を惹きつつをつくり、植物のもつ安心感とアイレベル(視線の高さ)に合わせながら変化のある什器で自然に下の商品へとA(注意・注目)がいくように設計。

商品陳列も説明されている感を出してしまうと、潜在的な反応で無意識に構えてしまうので商品のPOPなどはおかず、「見て楽しい・意味を感じる雑貨」として2号の感性を活かしてレイアウト。あくまで感覚で興味を引くようにして、I(興味・関心)を引き出すように

AISASやAIDMAのAとIは全体の陳列様相だけでなく、こまかな陳列にも落とし込んでいるこだわりを持っています。

結果は先にあげたとおり、説明の順番待ちができて、文字通り行列のできる展示会に…

チェックシートを見たい!という方は上のバナーをクリックいただければ通常のスクロールの3倍くらい早く確認することがきます。

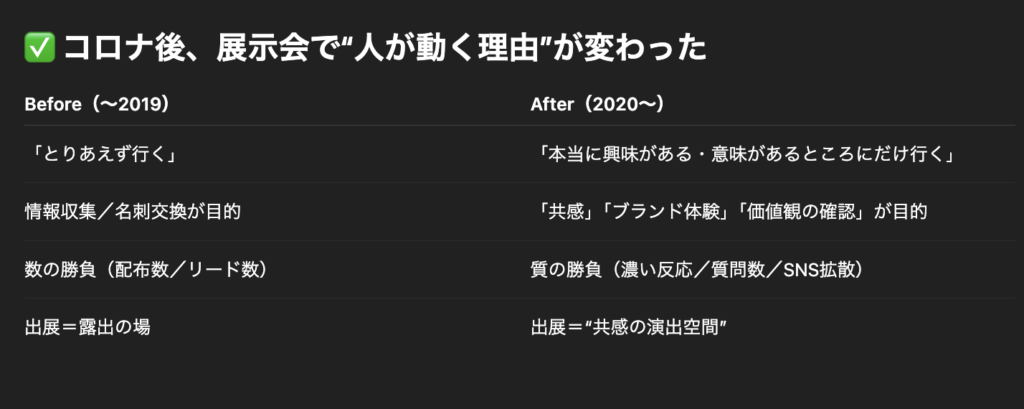

ある時期を境に、消費行動…いや構造が変わった?

ある時期、それはぶっちゃけると、2020年ごろから数年にわたって流行りに流行った、あの世界的な流行病。あれで、消費の行動がかなり変わったと言われています。

といっても、なかなか実感が湧かないですよね。

あの時期に急激に進んだもの。それがDX。デジタルシフトです。

もういやでもリモートワークを勧められたりと、強制的にデジタル漬けにされた数年間。

展示会も開催できない。できても人がこない。という中で、BtoC、BtoB関わらず商習慣がWEB完結するようになりました。

これはただ【リアル→オンライン】のシフトというだけでなく、「あ、これでも十分できるじゃん。」ということが実感できてしまった。

この影響で展示会に行く理由が変わってきてしまったんです。

かつては、とりあえず行っていいものを見つける。バイヤー的な視点で展示会に行くケースが多かったのですが

ここ最近は、”どこがでているか?”をWEB検索してあたりをつけていったり、SNSなどで「あ、あそこ出るんだ」でちょっと見に行ってみようと、情報収集のために行く場所から、興味や体験のために展示会へ行くケースになっていると言われています。

情報収集は、WEBやオンラインの手軽さがあきらかに優位。これを裏付けるように経済産業省の調査では、この世界的な流行病のさなかでBtoBでのEC化率が31.7%から40.0%へと増加したというデータがあります。

引用:令和5年度 電子商取引に関する市場調査(経済産業省 商務情報政策局 情報経済課)

https://www.meti.go.jp/press/2024/09/20240925001/20240925001-1.pdf

BtoBの購買行動や意識の変化について2022年ごろから2025年で起きていることとして、2022年ごろはもう行動規制などで展示会へ行くことへの抵抗がまだあたためか、展示会利用が減っているのですが、2025年にはほんのり回復してきてはいると言います。

ただ、扱う商材が高額か?低額か?でその利用のされかたがかわるようです。

低額(30万円以下)では、WEBメディアや企業のサイト情報で意思決定をする人が39.7-58.7%と多く。展示会は12.7%と低くなります。

引用:BtoB商材の購買行動に関する実態調査レポート2025

この扱う商材価格と利用するメディアの相関関係ですが、これが金額が上がるほど展示会利用はあがりますが、WEBメディアや企業サイトの利用はほぼ横ばいとなっていて、クロストラッキング的な要素をもちます。

かつては、展示会に出展すれば、集客、興味関心、簡単な商談、見積もり希望などで継続商談化へ。と。展示会だけで完結してきたものが、

あくまで検討。有力候補の一つとして、展示会などで聞いたことをWEBメディアやサイトで確認してかならず他社の競合と比較してから商談。という流れになってきています。

選ばれないことには始まらない!だが選ばれるのは3社だけ

え?もっと多いんじゃないかって?いや、多くて3社です。下手すれば3つの商品、製品です。

あんなに展示会で出展している会社や商品があるなかで、たった3つですよ?

いまこの瞬間に課題を抱えていて商談したいと思って前のめりで展示会にきているケースであっても、3つまでしか検討されないんです。

そう答えた方が80%以上、8割以上もいるんです。

引用:BtoB商材の購買行動に関する実態調査レポート2025Q:製品・サービスの検討にあたり、具体的に比較したものはいくつありましたか?

この3つのなかに入るかどうか?ハードルの高さをご理解いただけるかどうか?ここの把握があるかどうかだけでも展示会の成否に関わってくると言っても過言ではないと思います。

少なくとも3つに選ばれる必要があるってわかれば、競合と同じことや似たブースをつくっていたり、これまでうまくいったからと同じパターンを続けて他社や市場の変化を気にも止めない。それで3つのなかに選ばれるってことがあると思いますか?

というわけで、比較検討のテーブルにのる3つに選んだいただけるように、他社との違いを明らかにすることが第一のポイントです。

BtoBの商材を扱う展示会であっても「他社とは違うのだよ。他社とは…」そう言える展示ブースをつくれるかどうかが大事です。

「〇〇だから差別化できてる」いいものを作っていれば神話…

ただ、ただ、ですよ。

違いを明らかにするといっても、お客様視点で違いが明らかになっていないとあまり意味をもちません。

「POPをつくればいいんでしょ?」的な感じで、商品にPOPをつけただけでは、お客様は足をとめてくれません。

最近は、ちょっと過剰なんじゃないのといわれれいる行動経済学ではありますが、消費者は「0.2-0.3秒」一瞬の、それも無意識の判断で90-95%の決断が済んでしまいます。

0.2秒-0.3秒でいかに注意・注目してもらえるか?

AISASやAIDMA(昨今AIDCASだとかAISCEASとかいわれていますが)といった旧来の消費動向モデルでもいわれているけど、まずA(注意・注目)を引く、それからI(興味・関心)へ…

いつの時代も、まずA(注意・注目)を引くことは変わらない普遍のマーケティング定理なんです。

だから、お客様視点でPOPをつくったとしてもA(注意、注目)をしてもらえないと意味がないんです。

こんなふうに偉そうに言っているのですが、「いいものをつくっていれば、展示会のブースなんてなんでもいい」的な弊社の話を少しだけしますね。

お恥ずかしい話でして……

弊社では「木の製品ってうちだけだから、それだけで差別化できている。」「他にないグッズあつかっているだからブースにこだわる必要なんてない。」って声も聞こえてくるんですよね…

マーケティング視点でいうと、危うい発想なんです。

“自分たち目線で差別化している”のと、”お客様視点で差別化できている”のとでは、似ているけど雲泥の差があります。

いいものをつくっているのは他社も同じだし、木の製品がうちだけだとしても、それがただ並んでいるだけでは、お客様起点での差別化なんてつたわりません。

木の製品を扱っているのが私たちだけだったとしても、それを「並べただけ」では、注目されません。

なぜなら、展示会の来場者はどういう視点でブースの前を歩いているか?というと「ノベルティ」というジャンル・カテゴリーでものを探しているんです。

この文脈のなかでは、木製グッズも「数多あるノベルティグッズの中の一つ」にすぎません。

もっといえば、「サステナブルなノベルティ」というサブカテゴリーの中の、選択肢のひとつ。

「へー、木の雑貨かー」でブース前を素通りされてしまうことは、もう容易く想像できます。(というか、されていましたし…)

こんなに見た目に、木!木製品!!とあっても、お客様のなかではサスティナブルなノベルティグッズの一つですね。で完結してしまい差別化しきれないんです。「悲しいけど、これ現実なのよね」

実際に、うまくいっていないころの展示会に私がサクラのように弊社ブース近くをうろうろしていて気づいたポイントはここでした。

大型ショッピングモールのアパレル店でイメージしてもらうと分けると思うのですが、

同じ服のお店でも、業務的に服が並べられてPOPでアピールされているだけのお店と、店頭にコーディネートがしっかりとされて小物や季節に応じた目を惹く工夫があって、それを着ると自分がどういうイメージになるのか?が一瞬でわかるお店とではどちらが足を止めたくなるか?

これは答えを言うまでもないかなと思います。

興味関心をブース前でつくれるか?の高いハードル

さて、注目が大事、差別化もお客様起点が大事というのは理解できた。でもそれができたらブースにきてもらえるんですよね。というと、ちょっと違うんです。

注意・注目は、まだチラ見から、「お?」の注視になっただけです。

数字でいうと0.2-0.3秒の視線が1,2秒の視線くらいになるイメージ。

結構シビアですよね。でも、実際そうなんです。

この1,2秒で興味関心が伝わってはじめてブースにはいってくれる。なので、ブースの前で興味関心をつくれるかどうかという壁が次のハードルになります。

ブース前でって「はっきりいう。気に入らんな。」と言われるかもしれませんので、さくっと要素をおつたえすると、興味関心は、自分ごと化できるかどうか?があって、それから起きます。

先の章であった服のコーディネートも、服をただ並べて「夏の冷感ファッション」とかってPOPがあるだけでは自分ごとにはなりにくいのですが、コーディネートをしたマネキンが立っていて、うちわやネッククーラーなんかをして軽やかな印象が作られていると、1,2秒で「あ、これなら」と自分ごと化が始まります。

この「これならうちでもできるかも」「これ、課題解決できそう」といった自分ごと化、共感があると、脳内で「ああ、この商品があったら、あれもこれも」というストーリーをお客様が脳内妄想でつくりはじめて「あの、これって…」と興味を持ってブースに立ち寄ってもらえて話を聞いてもらえるようになります。

行列ができる展示会のチェックシートとは…

「あ、こう陳列したらオシャレでいいかも。」とみた瞬間に思っていただけるか?まずは0.2秒-0.3秒でつくるA:注意・注目をつくれたら、次に「あ、これなら」と1,2秒で自分ごと化してお客様の脳内で思考が始まる準備運動としてのI:興味・関心があります。

このA(注意・注目)からI(興味・関心)といった、人の消費動向、行動モデルを把握した上で展示の全体設計、コンセプト、デザイン、陳列をつくっていくことがめちゃくちゃに大事な要素です。

でも、「そういうのって机上の空論でしょ?」と無視したりして「いいよ、いつも通りで」とやってしまって展示会に立つスタッフに「偉い人にはそれがわからんのです」と言われてしまっていると結構まずい。

いや、あえて耳の痛いことを書きます。

「最近展示会やっても人が来ない」と外部に原因を求めるのではなく、自分たちのこれまでのやり方に人が来ない原因や課題を見つけて解決するために、このAISASやAIDMAといったモデルがあります。このモデルに落とし込んで使いつづけることで、見えにくい主観的なことが計測できるようになったりします。

と、ここまで手前味噌こねくり回しマクリマクリスティで書いてきましたが、ようやくチェックシートです。

展示会ブースチェックシート(v1.0)

― 惹きつけ、感情を動かし、質問を引き出すブース設計のために ―

【STEP1】感情を動かす「惹きつけ導線」はあるか?

| No. | 項目 | YES / NO | コメント欄 |

| 1 | 1秒以内に「空気感」が伝わる世界観がある | ☐ / ☐ | 例:素材・色・照明でトーン統一されているか? |

| 2 | 撮影したくなる「映え」スポットがある | ☐ / ☐ | SNS投稿を狙う“写真誘発ポイント”はあるか |

| 3 | 商品単体ではなく「暮らしのシーン」で見せている | ☐ / ☐ | 実用場面・物語・演出がセットになっているか |

| 4 | 強すぎない言葉で共感を呼ぶコピーがある | ☐ / ☐ | 「応援したくなる」「自分ごと化」できる表現か |

| 5 | パッと見で「何を伝えたいか」が空気で伝わる | ☐ / ☐ | 「なんか気になる」が起きる余白はあるか |

【STEP2】“関わりたくなる”配置・構造になっているか?

| No. | 項目 | YES / NO | コメント欄 |

| 6 | 商品に「触れてよい」「手に取ってよい」雰囲気がある | ☐ / ☐ | 触りたくなる配置・素材・演出になっているか |

| 7 | 展示に「導線のストーリー」がある | ☐ / ☐ | 通路側→目線→中央に自然に引き込まれる構造か |

| 8 | 什器・台・クロスなどがブランドトーンと一致している | ☐ / ☐ | 世界観が什器で壊れていないか(業務感×) |

| 9 | 1商品に1メッセージで、伝える情報が絞られている | ☐ / ☐ | 「説明が多い」は避けられているか? |

| 10 | 複数の商品に共通する“価値観”が伝わっている | ☐ / ☐ | 「選ぶ基準」が見える設計になっているか |

【STEP3】“質問される”空気ができているか?

| No. | 項目 | YES / NO | コメント欄 |

| 11 | パネルや説明よりも「見たくなる仕掛け」が先にある | ☐ / ☐ | 問いかけ、なにこれ感、参加型など |

| 12 | スタッフの立ち位置・声かけが“話しかけられやすい”距離感 | ☐ / ☐ | 話しかけすぎず、気配が心地よいか |

| 13 | 「これは何?」「なんで?」が自然に湧く配置・演出がある | ☐ / ☐ | ガラスドーム、仕掛け、体験要素など |

| 14 | コピーに「問いかけ」が含まれている | ☐ / ☐ | 例:「この木の香り、わかりますか?」 |

| 15 | 実際に、ブースで質問が多く出ている | ☐ / ☐ | → 最終評価ポイント(数値化可) |

【オプション項目】地域ブランド・自治体向け

| No. | 項目 | YES / NO | コメント欄 |

| R1 | 地元らしさを「語らずとも感じられる」演出がある | ☐ / ☐ | 木、土、布、工芸、風土など素材面 |

| R2 | 配布物・ノベルティも世界観と統一されている | ☐ / ☐ | 安っぽさが世界観を壊していないか |

| R3 | 「持ち帰りたくなる」パッケージ or 展示台になっている | ☐ / ☐ | 例:アロマ瓶、木札、ラッピング紙など |

評価・アクション例

- YESが12項目以上 → 質問が出るブースになる可能性が高い

- YESが9項目未満 → 展示構造の再設計を検討

この展示会チェックリストは、ご自身のブログ・SNS等でご紹介いただく場合、必ず元記事へのリンクを明記の上でご利用ください。

紹介の際は、下記のリンクをご使用ください

※チェックリストの内容や画像を転載する場合も、出典リンクの記載を必須とさせていただいております。

【ショールームのご案内】

フロンティアジャパンにて作成してきたノベルティアイテム、記念品はもちろん、最新商品や大型アイテムなど実績サンプルを多数展示してます。

木製品特有の年月とともに変わる風合い、味わい、木の種類による違いなどお手に触れて確かめられます。

なお、見学をご希望の場合は、お問い合わせフォームよりご予約いただけますと幸いです。

また、WEBサイト掲載の商品で実際に手にとってみたい。触ってみたい、サイズ感など知りたい!という方は、下記のバナーから

参考価格で¥1000以内の商品であれば基本的に無料発送しています。