1929年、昭和の始めごろ世界恐慌の影響で日本経済は冷え込み農村も都市も大きな困難に直面していた時代の中。

教育もまた、大正からつづく国家の近代化といった背景から、エリート教育的な観点で受験や点数を重視する傾向が強く、子どもたちが「人」として育つよりも「学力」で評価されていました。

「人間をまるごと育てる教育を」

そんな社会の中で立ち上がったのが、今回お客様事例にて紹介いたします玉川学園創立者「小原國芳」でした。

知識だけでなく、自然に親しみ、働き、芸術や文化に触れながら、真・善・美・聖・健・富を兼ね備えた人間を育む。「全人教育」を理念に掲げて、創立当初から、教職員と生徒が寝食を共にし、耕し、薪を割り、校舎を建てる「労作教育」が行われました。それは当時の教育の常識を覆す試みであり、後に“寺子屋の再興”と呼ばれる実践となったといいます。

しかし戦後から高度経済成長期にかけて、日本の大学は「都市や経済成長のため」という意識が強まり玉川大学様もまた、一時はこの都市志向の中にあったといいます。

たしかに私が大学受験をしていたころを振り返ると、そういった都市型の大学が多かったことをよく記憶しています。

やがて、時代が進むにつれてSDGsやESG経営といった世界経済の潮流を背景に見えてきたのは“自然と人との関わり”をもう一度取り戻す必要性でした。

玉川学園様のキャンパスは、多摩丘陵の自然豊かな森を抱えています。その存在をあらためて見つめ直したとき、「自然を尊重し、人をまるごと育てる」という創立の理念が、現代にこそ活きることがはっきりと見えてきたのです。

こうして2022年4月に玉川学園様で生まれたのが「Tamagawa Mokurin Project」

学園の森の木を伐り、活かし、学びにつなげるこの活動は、創立当初の労作教育が“現代の形”として息を吹き返した実践ともいえます。

今回は、そんなTamagawa Mokurin Projectとそこで私たちの木の環境配慮ノベルティ製品などがどのように関わってきたのか。学校法人玉川学園 総務部次長 北川昭一様に伺ってきました。

インタビュー

学校法人玉川学園

総務部次長

北川昭一様

「自然の尊重」への回帰、そして森へ

玉川学園様の建学の精神、その根っこには「自然の尊重」があるといいます。創立から続いたこの精神も、時代のなかで校舎が木造から鉄筋コンクリート造になったりと、積極的に木をつかう。ということから離れていったといいます。

「木で建てる。木で学ぶ。ということが時代の変化もあって相対的に後退していたんですね。」

次第に、学園の森の木が使われることは少なくなっていたなかで、学園の丘に立ち、長年、子供達の成長や地域を見守ってきた木を、安全上の管理や樹木の更新時期を迎え ならなくなったことをきっかけに「学内の里山、森の樹木と自然にもう一度きちんと向き合おう。」と、いまに続く”木をつかう”取り組みがはじまっていったといいます。

残し「伝える」ために伐る。という選択

学生や地域はもちろん学校からも愛されてきた木を伐って管理していくことには、いろんな声があったのですが、安全のことなど現実的にどうしても伐らなくてはいけない。

これは、玉川学園様の森の木に限らず、日本中の森、街路樹、公園や学校で問題となってきていることです。

品川区のかむろ坂の街路樹更新や浅草小学校の校庭の桜が安全上の問題で伐らなくてはならなくなったことなど、私たちのところにこの数年で相談が寄せられるだけでも数多く存在しています。

木は、永くそこに存在していて、玉川学園様のような学校の木であればなおのこと子どもたちと一緒に育っていて思い出を重ねる人もいます。そのため、どうにか残せないか?伐らない方法はないか?といった声が上がることが多くあります。

木を移植をすることができれば、木を残すこともできますが安全面や木の健康状態ではどうしても伐るしかないこともあります。

そういったときに、ただ伐って処分するというのではなく、伐った木をグッズなどに使って思い出や記憶として伝え残す。という形で、その木に愛着を覚えている人たちに応えるというケースが増えています。

玉川学園様でも、この木々を伐らずにどうにか残せないか?という声があがったといいます。

そういった声に応えることも含めできるだけ、木の歴史や思い出を損なわない形で、なおかつ再利用しよう。と議論を重ねて、私たちフロンティアジャパンも関わることになり、木を活かし、使うことを選ぶことになりました。

この木をつかうことは、学園の森を残すことを超えて、建学の精神「自然の尊重」を伝えるために伐る。ということにつながっていきます。

伐った木を「学び」と「記憶」に変える

当時伐採された木は、一度福島の製材所に運びそこで丁寧に製材・乾燥・加工が施されました。その木を生かすことを建学の精神と照らし合わせ、森の木を活かすプロセスそのものを教育の一環と捉えなおし、学生や教職員が関わる学びの機会として取り入れています。

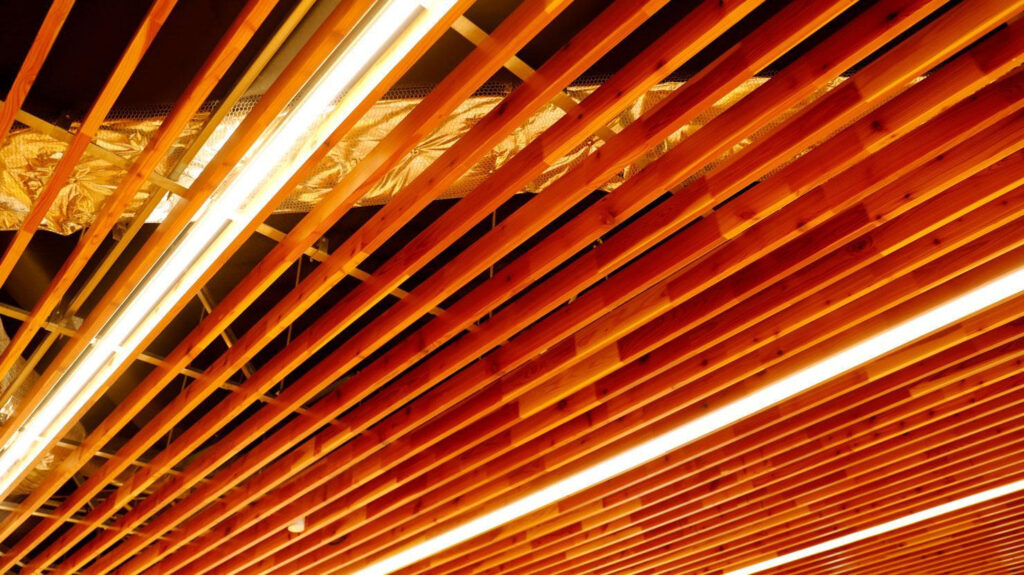

こちらの写真は、福島の加工会社のもの。

木を伐ることは決して「終わり」ではありません。そこから製材、乾燥、加工といった工程を経て、新たな命を吹き込む。その一連の過程は、子どもたちにとっても「自然の循環を目の当たりにする体験」になります。伐られた木が姿を変え、再び人の手に触れるものとして蘇ることは、教科書だけでは学べない本物の学びと言えます。

さらにこの取り組みを通じて、これまで学部や学科ごとに縦割りになりがちだった学園内に、新しい「横のつながり」が生まれて『今まで知らなかった先生と関われた』『分野をまたいで連携できた』こういった声をTamagawa Mokurin Projectを通じていただくようになったといいます。

森や木の活用を通じて、育林や管理を担う先生方と学生が木の生態を学び、木工やデザイン、芸術として使う先生方と学生がつながり関わりあっていく、一本の木を中心に多様な人が交わるプラットフォームになっていったのです。

それはまさに「木の輪」が人の輪へと広がっていくようだといいます。

「学園には、幼稚園から大学まであるので、縦の線は強かった一方で、横のつながりは意外と希薄でした。これが木を育てる人、使う人をつなぐプラットフォームとしてその輪は広がりを見せています。

このとき切った木からは、学園内で使われるルーバーや、在校生や卒業生に配られる記念の木製グッズが生まれました。

手に取った瞬間に感じられる木の香りやぬくもりは、まさに「学園の森とつながっている」という実感を届けるものです。

「伐ることは寂しいけれど、形を変えて残すことで、その記憶や物語を次の世代へ伝えていくことができる。これがTamagawa Mokurin Projectの大きな価値だと思います。」

伐採という避けられない選択を、学びと記憶へとつなげていく。ここにこそ、「自然の尊重」という理念を現代的に体現する姿がありました。

木がつなぐ共感の輪

この木を活用していくことで、学内のつながりが生まれて行ったこともあり、学園のなかには本格的な施設がつくられることになります。

2021年には学園の森の間伐材を乾燥して使えるようにできる木材低温乾燥装置をはじめとして。

木工加工では丸ノコやベルトサンダー、旋盤といった本格的な木工加工ができる施設。さらには、3Dプリンタなどでデジタル的な加工も可能な施設まで。大学生であればこれらの施設設備を使い創作ができるといいます。

切った木もしっかりと保存、活用の機会を待ちます。

事務局では、この施設や木を使う場をつくり、先生や生徒たちをつなげるコーディネートまでを行うと、その後は先生同士、学生同士が自然につながっていき、公開授業のように常に見せる形ではないのですが、入学希望者向けの学校案内などでこのプロジェクトを紹介できるまでその教育や研究が広がっているといいます。

木は伐られても、学びと記憶に変わり、人と人をつなぐ媒介になる。その輪が学園内でじわじわと広がり、関わる人が増えていく姿は、まさに木の年輪が広がっていくようでもあります。

そしてTamagawa Mokurin Projectは、学内で先生や学生同士の新しいつながりを生み出しただけではありません。その取り組みは「玉川モデル」として外にも広がり始めています。

玉川学園のある町田市と「まちだの木」活用プロジェクトの連携をはじめ、北海道でも学生と地域の子どもたちが木をつかい交流をおこなうなど、学園内から町や市へ、そして県外へとその輪は大きくひろがっています。

引用:玉川大学×北海道森町 交流プロジェクト2025

https://www.tamagawa.ac.jp/info/mokurin/news/detail_014.html

まとめ

Tamagawa Mokurin Projectは、学内の木を伐らなくてはならないという出来事から始まり、木を活用することが学園内から地域へとひろがり、いまでは学園のなかに木工加工所さながらの施設や3Dプリンタといったデジタルツールをはじめ、木の乾燥機までつくるにいたっています。この木の輪が、校内の設備やグッズへと姿を変え、学生や教員に新しい学びと交流をもたらし、さらに地域や全国へと広がるモデルへとたしかに成長していっています。

創立者・小原國芳氏が掲げた「全人教育」「自然の尊重」という理念は、時代を超えて現代の教育や社会課題に響き続けていることが伺えたインタビューでした。

少し話は変わりますが、いま世界では、AIやデータ活用が急速に進み、あらゆることがアルゴリズムで最適化されていく流れにあります。

けれども、人の心を動かす「本物に触れる経験」や「自然との関わり」は、過去の積み上げの数字やデータだけでは測れないものです。AIを学び、使いこなすことはたしかにこれからの人材には不可欠になりますが、同時にAIに“使われる”のではなく、自分が主体となってAIを生かせるかどうか。そこに人間としてのどういうことを体験してきたのか?ほんものに触れてきたのか?が問われてきます。

森の木を伐り、活かし、学びにつなげるTamagawa Mokurin Projectは、そうした「人をまるごと育てる教育」を現代的に実践する場といえそうです。

自然に触れ、仲間と協働し、本物に向き合う体験こそが、AI時代の先の未来を担う人材に必要な土台を育んでいく。そして木を通じて生まれた輪は、学園の内から町田市、そして全国へと広がりつつあります。この広がる先には、AI時代だからこそ求められる”人間らしさ”を育てることができる自然を尊重した教育の姿があるのではないでしょうか。

それでは、最後までお読みいただきありがとうございました。

【ショールームのご案内】

フロンティアジャパンにて作成してきたノベルティアイテム、記念品はもちろん、最新商品や大型アイテムなど実績サンプルを多数展示してます。

木製品特有の年月とともに変わる風合い、味わい、木の種類による違いなどお手に触れて確かめられます。

なお、見学をご希望の場合は、お問い合わせフォームよりご予約いただけますと幸いです。

事例集カタログダウンロード