安さ、早さで選んできた「ノベルティ」は、ここ数年で急速にそのあり方が変わってきました。

ノベルティにありがちな「バラマキ」という時代は終わりを迎えています。

2025年現在、多くの企業でノベルティを選ぶ基準として“環境配慮”や“社会的意義”を伴うことが当たり前になりつつあります。

SDGsやESG経営が広がり、JPX2025ガイドライン改訂など経営にも環境や社会へ配慮することの意味と意義が深く関わってきたなかで、販促物であっても「どんな素材で、どのように作られ、どんな効果があるのか」を説明できなければならない時代になりつつあります。

これまでのノベルティでは、安さ早さをベースに「大量生産・大量配布のバラマキ型のノベルティ」で単なるグッズ配布から、「適量生産・適量配布」などで企業姿勢を示し、持続可能性を可視化するツールへと役割が変わってきました。

今回は、そんな「SDGs対応ノベルティ」の基本から、最新の人気商品事例、そして環境経営との関わりまでを【2025年版】としてまとめて解説していきます。

書いていくのは、環境系のちょっとむずかしいことをできるだけわかりやすく楽しく伝えたいコラム担当なかのひと1号です。

SDGsノベルティとは? 基本と背景

2015年に国連でSDGsが採択されてから10年。

当初、SDGsはCSRの延長線上でしかなく「なんとなくエコっぽい」程度の動きで飾りのようなものでした。しかし2020年代に入ってから状況は大きく変っています。SDGsは、ESG経営と密接に関わり企業価値や投資機関や投資家の投資判断に直結するキーワードとなっています。

そして、企業の価値や投資の判断ともなってきた背景から、SDGsを経営に取り入れている企業で選ばれるようになってきた「SDGsノベルティ」があります。

こちらも2020年までは、環境に配慮した配布用グッズだったものが、SDGs(持続可能な開発目標)を意識した素材や製造工程を取り入れ、企業の姿勢を体現する“環境配慮型の販促ツール”となりました。

SDGsノベルティは、企業が掲げるだけのSDGsから、SDGsを実行する手段となっています。

さらにESG経営や世界的に求められてきているISSBやTCFDなど環境や社会配慮を企業経営に導入する企業においては、販促することがサスティナビリティリポートに記載することができる時代にあった販促・PRツールとしても、その役割は年々変わってきています。

ノベルティとSDGsの関係

ノベルティは、企業が最も多くの人に手渡す“身近な接点”です。

パンフレットや広告は目を通されないこともありますが、ノベルティはチラシ以上に「手に取る」「使う」という物理的体験が生まれやすいのが特徴です。

この接点に環境配慮を込めることで、単なる配布物が「企業姿勢を伝えるストーリーメディア」へと進化します。

たとえば、

- FSC®認証の木材や紙を使ったカレンダーや文具…代表的なSDGs対応ノベルティに

- 再生PETやバンブーファイバーを使った日用品…環境にやさしいSDGsノベルティの定番に

- 木粉や間伐材を活用したオリジナルグッズ…他社と差別化できるSDGsノベルティとして

などは、「配るだけでSDGs」 を体現できるノベルティの代表例です。

なぜ今SDGsノベルティなのか?

SDGsノベルティは環境と社会に配慮して、適切な量を、適切な人にちょうどよく配る。作りすぎないSDGsや環境・社会配慮の時代にあったノベルティです。

販売データやサイトデータなどをもとにして、つくりすぎず、適量をつくり、適量を配る「適量生産・適量配布の環境時代のノベルティ」と言えます。

一方で、これまでのノベルティは、とにかく「早い、安い、カンタン」であることが求められていました。大量につくって、大量にばら撒くため、プラスチック製の海外製造のバラマキのビジネスモデルになりがちでした。多少あまっても安いので問題なく、「大量生産で大量配布のバラマキ時代のノベルティ」と言えます。

SDGsノベルティが生まれてきた背景には、社会・投資家・消費者の“目の厳しさ”の変化があります。

・社会:脱炭素・GX政策により、企業の環境対応が政策レベルで求められるようになったこと

・投資家視点では、2021年に世界の投資市場の40%超がESG投資になり。その開示対応なども

・消費者でも、Z世代を中心に「共感できるブランドを選ぶ」行動が広がってきたため

この流れのなかで「ノベルティもどうせ作るなら、環境に配慮したものを」という発想が一般化しつつあります。

2020年を境にして、当時はエコバックやタンブラーなどが、今では、海洋プラスチックの再資源化商品、廃棄材アップサイクル商品、木製品などが増えています。

これらの流れは、東京証券取引所のJPX2025ガイドライン改訂などもあってより一層強く求められていきそうです。

SDGsノベルティがいっそう求められるようになる理由

ここまで、SDGsの基本と、それが増えてきた背景について書いてきました。

最近では、こういったSDGsの取り組みが当たり前になりつつあることもあって、いろんなSDGsノベルティが増えてきました。

また先にも少しだけ触れましたが、JPX2025改訂(東証プライム市場の改訂)でサステナビリティ情報開示が求められるため、ノベルティであっても調達・素材・製造背景(どこで、だれが、どうやって)まで情報開示が必要になる流れがすでに始まっています。

JPX2025改訂でノベルティもSDGs対応が求められる時代へ|見られる販促の新常識

この章では、これから先、SDGsノベルティが”なぜ必須となりつつあるのか”の一層求められる理由と、実態と離れた形だけのSDGs、いわゆるSDGsウォッシュを避けることの重要性について触れていきます。

SDGsノベルティとESG投資・GX・JPX改訂

企業がSDGsノベルティの採用を進める理由として、2020年前後を境にして世界的にESG(環境・社会・ガバナンス)を重視する投資が拡大してきました。

投資家は「環境や社会に配慮しない企業には資金を出さない」という判断を強め、企業は否応なく環境経営に取り組む流れに巻き込まれてきました。その影響は日本にも波及しています。ESG関連では、上場企業ではGHG計算などがもとめられてきたり、上場企業でなくても銀行の融資や出資にESG的な取り組みを評価する仕組みを導入した商品が増えたりといった事例もあります。

2022年にはじまったGX(グリーントランスフォーメーション)では、日本政府が主導になって官民合わせて10年間で150兆円規模の投資や出資が計画されています。エネルギー・製造・金融といった幅広い産業で環境対応が進められようとしています。

SDGs/ESG環境配慮のノベルティ・製品をFSC®︎認証でおしゃれなだけでなく、コーポレートガバナンスにも

さらに、東京証券取引所が進める「JPX2025改訂」により、上場企業にはサステナビリティ情報の開示が求められることになりました(現状は推奨レベルですが、必須になることが前提といわれています)。ここで求められる情報開示は、単なるCSR報告ではなく、ISSBなど世界基準に沿った開示です。つまり、日本市場もグローバル投資家の期待に合わせる形で、国際基準へとシフトしています。

この大きな流れの中で、企業が扱うノベルティについても「どこで、誰が、どのように作ったのか」という調達・製造背景を明らかにすることが、避けて通れない課題となりつつあります。

SDGsノベルティでウォッシュを避ける重要性

こういった背景から、SDGsノベルティを導入する企業が年々増えてきています。

私たちのところに来るお問い合わせも「このノベルティで、CO2を〇〇kg削減しました。とパッケージに書きたいんですけどできますか?」などの環境への取り組みに絡めたものが増えてきました。

一方で、SDGsになればなんでもいいだろう。とおもっているとちょっとこわい落とし穴があります。

それがSDGsウォッシュです。

SDGsノベルティは、どうしてもこれまでのビジネスモデル、大量生産・大量配布のバラマキ型の運用を長年続けてきたこともあって、実態が伴わないというとちょっと過剰ですが、エコではあるが実態はエコからはかけ離れている商品がいくつか存在します。

たとえば、廃棄材をプラスチックなどの樹脂に混ぜて、エコプラスチック、サスティナブルプラスチックとして、成形しているもので、実際には廃棄材ではなく違法に搾取された素材であったり、廃棄材ではあるものの、その回収にCO2など温室効果ガスや炭素が排出されていたり、廃棄材をプラスチックなど樹脂に混ぜるために余計なエネルギーを利用していて混ぜないものの方がエコであることもままあります。

さらに言えば、安価であることで労働などで問題があるケースもあります。

これはノベルティではありませんが、日本のファストファッション大手が巻き込まれた海外製造の搾取的な労働体制など、環境面だけでなく社会的なこともしっかりと管理がされているかも大事な要素です。

これらを見逃してしまい、気づかずにSDGsノベルティです!と販促してしまうと、実態がうたがわれ株価に影響が及んだり、SNSなどで炎上してしまうと、不買運動などにもつながりかねません。だからこそ、適切にSDGsノベルティを選ぶ基準をもつことが大事になります。

SDGs対応ノベルティの選び方・3チェックリスト

SDGsノベルティを採用したい!となってもウォッシュがあって、少しこわいぞ!となっても大丈夫なように、そのノベルティ大丈夫ですか?のチェックリストをつくってみました。絞りに絞って3つにまとめたので、ぜひ活用ください。

SDGsノベルティ3チェックリスト

1.認証の有無を確認する

FSC®認証、エコマーク、バイオマスマークなど、公的な環境認証があるかどうかがまず大事なポイントになります。

認証があると信頼性を担保でき、社内外への説明もしやすくなります。いろんな認証がありますが、実績のある認証をお勧めします。

2.素材の出所を説明できるか

再生素材、国産材など、どこで作られたり、採れたものなのか?その由来が明確になっているかが次のポイントになります。

トレーサビリティを持てるかどうかはJPX2025以降の開示にも直結します。木材なら産地証明などがこれにあたります。

3.製造過程の透明性がとれるか

海外製造の場合は、労働環境や日本から海外、海外から日本への輸送のCO₂排出も考慮する必要があります。

「安いから海外一択」では、ウォッシュのリスクが高くなりがちです。

人気のSDGsノベルティ商品事例

2020年ごろは、巣篭もり需要や行動規制などの世界的な流行病やスーパーやコンビニのレジ袋の購入規制といった外部要因が強くあったことがありエコバッグがとても人気でした。

ですが、次第しだいに落ち着いたこともあり、ここ最近(2025年)で人気のノベルティが変わってきています。

・リサイクル・アップサイクルグッズ

再生ペットや海洋プラスチックの回収材、つかわれなくなった樹脂製魚網をはじめ、木粉など廃棄素材や自然素材を樹脂などに混ぜて作るノベルティが人気です。

プラスチックや樹脂の使用量を削減することができるので、何%カットや〇〇%削減などのキャッチーなワードが使えるため販促に意味を持たせることができます。

・ソーラーなど再生エネルギー対応ガジェット

太陽光パネルがついているランタンや、充電パネルの人気も高まってきています。再生可能エネルギーということで象徴的なノベルティとなっているようです。

実用性が高く、アウトドアだけでなく非常事態にも使えるようなアイテムとして、さらに二酸化炭素を抑える選択肢になると人気です。

・FSC®︎認証カレンダーやノベルティ

JPX2025ガイドライン改訂以前から、ノベルティやカレンダーにFSC®︎認証を求める動きはありました。今年はその動きが一層強くなっています。

ただ配るカレンダーではなく、配ることがサスティナブルになるそんなカレンダーに仕上げることができます。

これら事例に共通するのは、ただエコであることだけでなく、具体的にそれをつかうことで温室効果ガスを削減できる。数値などでそれを見える化することができる。ということがあります。

先のSDGsウォッシュを避けて、実効性がある選択となることが、ここ数年で人気になってきたノベルティとなります。

おすすめSDGsノベルティ5選

さて、そんなチェックリストも通過して、人気の具体的な削減につながるノベルティグッズについて私たちの商品で、ちょっと手前味噌ですが紹介していきます。

卓上カレンダー

FSC®︎認証は、紙面はもちろん木製台座部分にも。仮に500個つくると、23.9kgのCO2削減につながり、一般家庭の4.9日分のCO2排出を削減することができます。

Kitto+木粉のタンブラー

こちらは、人気の廃棄材をまぜてつくるエコプラスチックのタンブラーです。なんとFSC®︎認証も…

500個つくると、34kgのCO2削減、一般家庭で6.9日分のCO2排出を削減につながります。

モクリルスタンド

FSC®︎認証もとれるアクリルスタンド、いえモクリルスタンドです。アクリルではできない木の炭素固定で販促や販売がエコになります。

500個つくると5.6kgのCO2削減になり、一般家庭で1.1日分のCO2削減効果があります。

キートレイ

こちらは、車など製造業、メーカー、カーディーラーにオススメのキートレイです。

FSC®︎認証も対応。500個つくると47.9kgのCO2削減に、一般家庭で9.7日分の削減効果となります。

また、自動車の走行性能などにあわせて、何キロ走行分のCO2削減効果なども対応可能です。

マルチタスクスタンド

高級ギフト的なプレミアムノベルティにはこちらのマルチタスクスタンドがおすすめです。

住宅会社の契約記念品などに喜ばれます。500個で103.7kgのCO2削減、一般家庭で21日分に相当する削減効果となります。

SDGsノベルティの必要性について

SDGsノベルティは、単にSDGsに貢献します。という見せる段階から、具体的にノベルティや販促を通じて、「ノベルティや販促を通じて、これだけの炭素を削減しました」「これだけ捨てていた資源を、有効に活用できました」といった成果を示す手段となってきています。

こうした“見える化”は、特設サイトでの公開や台紙・パッケージへの記載といった消費者向けのアプローチにとどまりません。

東京証券取引所のJPX2025ガイドライン改訂や、ISSB基準への準拠が求められる流れの中で、「どこで・誰が・どのように作ったのか」はもちろん、環境負荷の数値や削減効果といった調達・製造背景までが評価対象となる時代がすぐそこに来ています。

ESG・GRI・ISSB・TCFD/TNFDなど制度の基礎

SDGsノベルティが貢献する環境経営関連の評価機関や仕組みについて説明します。

これらはすべて、企業が「どんな調達をして、どんな資源を使い、どんな社会的影響を与えているか」を評価するフレームワークです。

ノベルティの素材や製造背景も対象になり得ることを示しています。

ESG … E(環境への取り組み) S(社会への取り組み) G(経営の透明性)の3点を評価して投資家が企業を評価して投資判断や資金調達に直結する評価軸のこと、ノベルティでは、購入や調達における「環境負荷の削減」「労働環境配慮」もESGの評価要素に直結します。

GRI … CSRやサスティナビリティ報告の国際的ガイドライン、企業の取り組みがどのように社会や環境に影響を与えているかを説明できるようにするもの、ノベルティでは、使われる素材の選定や再利用率も開示対象とされる場合があります。

ISSB … 「サステナビリティ開示の国際基準」を策定し、各国市場が採用していく国際基準機関。欧州はもちろん、日本(東京証券取引所JPX)もこのISSBへ準拠する方針となっています。ノベルティに使う資材の調達・製造プロセスも「開示が求められる領域」になりつつあります。

TCFD/TNFD … 企業の事業活動による気候変動や生物多様性への影響を企業に開示を求める国際的な枠組み。評価によって投資判断に影響もあり、木材・紙製品などのノベルティは森林資源や生態系に直結するため、説明責任が求められる可能性があります。

関心のある方はこちらもお読みください。

CSR・SDGs・ESGの違いって?国産間伐材のエコでおしゃれな木製ノベルティではじめよう。

SDGsノベルティ よくある質問(FAQ)

Q. SDGsノベルティと“エコっぽい”ノベルティの違いは?

A. 素材・製造・流通・使用・廃棄までのトレーサビリティでこういう証明や情報が出てくるか?といった透明性の確保ができているか

また、数値化(CO₂・再利用率等)で、確かなデータや数値に基づいて説明できるかが決定的に違います。

Q. SDGsノベルティで販促するには、まずは何から始めればいい?

A. 先のチェックリストも活用いただき、①認証の有無 → ②素材の出所の証明がとれるか → ③製造過程の透明性、の3チェックを満たす一品から。

Q. SDGsノベルティ数値化や見える化は必須?

A. 2025年以降は“望ましい”から“ほぼ前提”へ。社外PRだけでなくJPX2025改訂・ISSB準拠の流れで社内説明にも効きます。

まとめ:SDGsノベルティは“意識高い”から“経営必須”へ

2020年ごろには、SDGsというと意識高い系のたかいたかーいなワードだったのですが、ESGなどで企業が本格的に取り組みをはじめてから様相が変わってきました。

いまは、SDGsという言葉をつかうのではなく、あえて、「え?そういうのするの普通じゃないですか?」という形で取り組みを自然とPRされる企業も増えてきています。

もちろん、私たちのところにくるお問い合わせも、木でこれだけCO2削減ができましたってパッケージに書きたいんですけどといった声をいただくケースは以前よりも増えました。

そして、JPX2025ガイドライン改訂などで、企業が購入調達するものの情報開示などが求められてくるなかで、SDGsというよりは環境や社会にとってポジティブな取り組みが必須となり、ノベルティや販促にもそれが及んできている。というのが状況としては正しいようです。

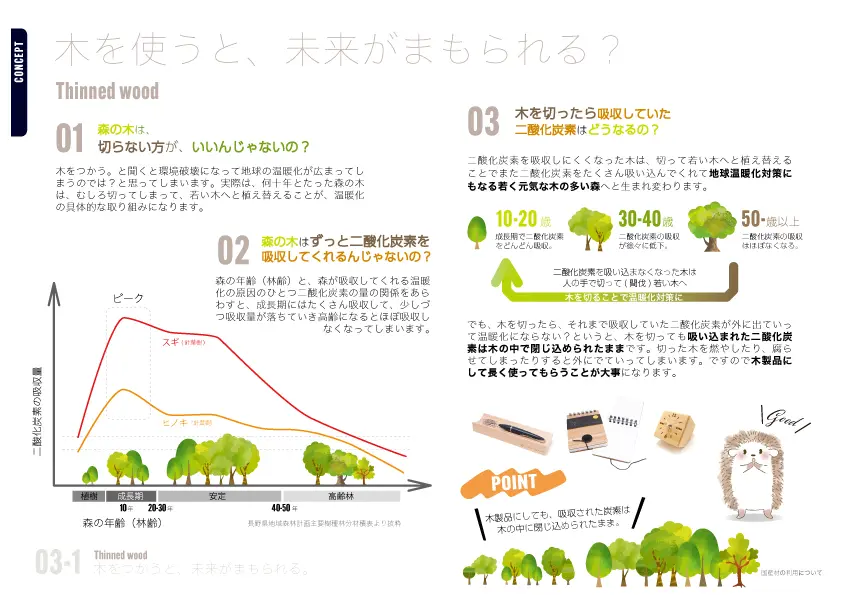

ちなみに、木のノベルティがどうしてCO2を削減できるのか?などはこちらをお読みください。

それでは、最後までお読みいただきありがとうございました。

【ショールームのご案内】

フロンティアジャパンにて作成してきたノベルティアイテム、記念品はもちろん、最新商品や大型アイテムなど実績サンプルを多数展示してます。

木製品特有の年月とともに変わる風合い、味わい、木の種類による違いなどお手に触れて確かめられます。

なお、見学をご希望の場合は、お問い合わせフォームよりご予約いただけますと幸いです。

事例集カタログダウンロード