2020年ごろに世界全域で経済を停滞させた、あの流行病。あの時期を境に製造業では、工場の国内回帰が進んできています。そして、それは製造業のゲームチェンジャーとなりつつあります。

というのも地政学や経済安全保障の問題をはじめとした問題があります。世界的なブロック経済化は私たちでとめることはできないレベルになって来ました。ESG関連ではJPX2025ガイドライン改訂がこれから数年にわたって企業の経営に強い影響を及ぼしていきます。

これらさまざまな観点から、製造業の国内回帰にはつよい追い風が吹いてきています。ただ、「国内回帰っていっても、コストで負けたら意味ないじゃない?」という声も聞こえてきますが、これも評価が変わっていきそうです。

いまは“変わり目”です。

これまで価格や品質が最も重視されてきました。しかし、ESG経営・統合報告書・Scope3対応といった新たな基準が、「どこから・どう調達しているか?」を問う時代をつくり始めています。

そのため、コストメリットをとって今は安く提供できても、株価などの評価がこれから先で下がり続けてしまうのと、国内を今は選んで高くなったとしても株価などの評価がこれから先であがりつづけるのとではどちらを選びますか?のような2択を迫られているような世界情勢となって来ています。

下記のコラムで詳しく書いていますが、ESGのなかでも資材調達などが対象となっていき、2027年ごろを境にして相当きびしくなっていくことがかなりの確度で予想されます。

もちろん、現時点ではJPXの改訂も義務ではなく推奨レベルにとどまっています。そのため現時点はコストや価格優位な判断が軸となり、海外の安価なものが選ばれるケースがあると思います。

しかし、“これから”を見据えた取引ではサスティナブルな調達と情報開示の整備ができることが、選ばれるための条件、いえ前提となっていきそうです。

そして、SDGs対応のノベルティや販促品は、そうした未来への姿勢を”見える化”する象徴となりえます。

展示会で配布することと、取引先のお客様や代理店向けは販促品として機能することはもちろん。株主・金融機関、地域や社会の様々なステークホルダーへはESG視点で自社の取り組みを自然な形で伝える語り部としても機能してくれます。

そんな製造業向けのESG関連のことがこれからどうなっていきそうか?そんななかでSDGs対応のノベルティがどう機能するか?など、環境経営関連のコラムを担当しているなかのひと1号が書いていきます。

なぜいま、製造業にESG対応が求められているのか?

日本は、製造業のGDP比率が世界的に見ても高く、経済の屋台骨として多くの企業や地域経済を支えています。そんな製造業においては、「国内回帰」「サプライチェーン全体の見直し」が加速しています。

この背景にESG(環境・社会・ガバナンス)への対応圧力の高まりがあります。実は、いまから3年前の2022年にサプライチェーンの国内回帰についてコラムにて触れていました。

当時、「今後、ESG、とくに脱炭素への対応がますます求められるようになる」と書きましたが、その予測は現実として確かに進んできています。

TCFDやCDPといったESG開示の国際指標では、当時は、脱炭素関連が主要なターゲットでスコープ2(自社の電力や熱使用での炭素排出)への対応だけでもそれなりの評価をされましたが、現在はスコープ3(下請けを含むサプライチェーン全体の間接排出を含む)への対応が求められ、未対応の場合はむしろマイナスになるような状況となってきていきそうです。

JPX2025改訂からISSBを見据えた未来へ

そして、先のJPX2025ガイドライン改訂では、製造業に限らず企業経営において資材の調達(販促品やノベルティもバリューチェーンで含まれていくと予想されています)において、情報開示の透明性が求められていくことが明示されています。

今はまだ推奨レベルですが、2027年ごろには義務化を目指して進んでいくのではないかと言われています。

さらに近年ではISSB(国際サステナビリティ基準審議会)が策定した「IFRSサステナビリティ開示基準(S1・S2)」が、今後グローバルでの情報開示のスタンダードになると見られています。先のJPX2025ガイドライン改訂を進めるその背景には、このISSB基準の影響が色濃くあります。

こうしたESG開示の動きの中で、使用する素材や配布するノベルティにも、企業の“環境姿勢”が現れる時代が到来しています。

製造業の販促ノベルティが果たす“サステナビリティ時代の役割”とは?

これまで製造業の販促活動といえば、展示会や営業現場での名刺交換やカタログ配布が主流でした。

その中で使われるノベルティは、いわば「きっかけ」や「印象」の役割を果たす販促の“脇役”のようなかたちで位置づけられてきました。

しかし、いまノベルティは、単なるばらまきグッズではなく、「企業の姿勢」を伝える手段へと変化しつつあります。

とりわけ、ESGやSDGsが注目されるこの時代、製造業が扱う販促物にも“説明責任”が求められるようになってきました。

ノベルティは「環境姿勢」を伝える“触れる資料”に

先にあげたように、ノベルティグッズをただの販促ツールとして捉えると大量生産・大量配布のバラマキモデルのノベルティで十分事足りてしまいます。

ですが、ノベルティグッズを通じて自社のサスティナビリティや環境配慮、社会貢献などを自然な形で伝えると考えると、それでは矛盾が生じてしまいます。

コストではなく、原料がどこで取れて、誰がつくり、どうやって届いたのか?炭素はどれくらいかかっているのか?減らしたりすることはできるのか?といった観点でノベルティを選ぶと、国内回帰を果たして、ESG関連で貢献ができる仕組みや取り組みをノベルティでの取り組みと合わせて自然に伝えることができます。

それには、FSC®︎認証をはじめとして、再生素材、アップサイクル、地域材、国内製造と自社の取り組みで共感できることをベースに選ぶことがポイントになります。

製造業ならではの特徴を活かすノベルティ活用

とかく精密機械や測定器、什器といったBtoBの製造業では導入に至るまでのリードタイムが長くなりがちです。

そのため、初回商談や展示会のあとの接触が希薄になりやすいことがあります。

ノベルティグッズは、この希薄になりがちな課題に対して、的確に記憶に残る物理的な接触のものとして大きな意味を持ちます。

もちろん、ただのノベルティグッズでボールペンを配ってもペン立てや引き出しにしまわれて「これ、いつもらったやつだっけ?」と忘れられてしまい年末年始の大掃除で廃棄されてしまうこともあります。

ですが、自社の取り組みを反映したような「企業のスタンス」をノベルティグッズを通じて伝えることができれば、引き出しに入っていても「お、あのときの」と思い出してもらいやすくなります。特に海外の安価なグッズでは表現しきれない日本のものづくり文化を体現できているとより効果的です。

製造業向けSDGs対応ノベルティに求められる5つの要件

では、実際にどのようにSDGsに対応したノベルティを選ぶとよいのか?について書いていきます。

ちなみにSDGsやESGの観点でも単にサスティナブルでエコな素材を使っているからよい。という話ではありません。

自然素材を混ぜたプラスチック製の商品では、自然素材を混ぜるために余計な加工工程が必要になることが多く、自然素材を混ぜない従来のプラスチック製品のほうが炭素発生が抑えられているものもすくなくありません。また、使う自然素材もグリーンウォッシュなどで違法伐採されていたり、透明性に欠く調達がされていることもあります。

どんなに自社の取り組みでサスティナブルや環境・社会に配慮しても、ノベルティグッズがそれに矛盾したものを扱ってしまうと、見る人がみれば「ああ、これは…」とわかってしまいます。そのときに「このノベルティグッズに使われている資材調達の証明ってありますか?」とヒアリングを受けてしまうと……ちょっと勿体無いことになってしまいます。

ここでは、そんなことにならないように製造業の展示会や営業など、販促シーンでつかえるSDGsにしっかりと対応したノベルティに求められる5つの要件を解説していきます。

5つの要因について

1.トレーサビリティ(素材・流通経路の明示)

シンプルに「どこで取れたものか?」「だれが加工したのか?」「どう製造・輸送されたのか?」製造業では当たり前になりつつあることだと思いますが、ノベルティグッズでも、このあたりの情報開示ができることが重要になっていきます。

・プラスチックや再生紙であれば再生素材や国内のリサイクルルートの証明

・紙製品や木製品ならFSC®︎認証や地域材の産地証明

・金属ならリファイン材の使用証明など

販促物にFSC認証紙・木材を使用し、持続可能な調達を推進、紙製品・木製ノベルティはすべてFSC認証を取得した素材を利用、当社のサプライヤーはFSC認証材を使用しており、炭素吸収源としての森林保全にも配慮。と具体的な取り組みをアピールできることが大事です。

このあたりをしっかりしておくと、Scope3対応の一助となるだけでなく、ESG情報開示として統合報告書への記載、CDPにも「森林」カテゴリでポジティブスコアのポイントになります。

2.環境配慮(再生素材・カーボンマイナス設計など)

素材はもちろん「LCA(ライフサイクルアセスメント)全体で環境負荷を抑える設計となっているか?が評価される時代になって来ています。

・再生素材(リサイクルPET、古紙、リサイクル金属等)

・アップサイクル(製造端材の再活用、廃棄予定品の再設計)

・自然由来素材(間伐材、竹、コットン、バイオマスプラスチック)

これらで、製造工程での脱炭素、カーボンオフセットや炭素固定量の可視化、梱包の簡素化など、数値化、定量化として「これがこうなりました」と見える形で環境配慮ができると良い一層効果的です。

3.社会性(地域性・包摂性・福祉的側面)

ESGでいうと、S(社会)についてです。とくに、先のJPX2025改訂ではこのSについても取り上げられて来ています。

地域との連携、社会貢献の視点を含むことがここのポイントです。

・地域や里山文化と結びついている製品(伝統の技を活かしているなど)

・地方創生として地域に雇用を生み出している製品

・障がい者支援施設や被災地支援など

環境だけでなく、社会として人や地域の文化を支える設計となっているか?ここもステークホルダーからの評価としてはよくみられることがあります。

4.メッセージ性(企業の姿勢やストーリーが伝わるか)

製造業のノベルティグッズでは、機能やデザインだけでなく、「なぜそれを選んだのか?」に企業のスタンスが込められるかどうか?これがメッセージ性のポイントです。

・なぜ、その素材を選んだのか?

・なぜ、その製造工程のものなのか?

・なぜ、その仕様や形になっているか?

この「なぜ」が明快になっていると、展示会や営業でのトークにも用いやすく、配布しただけで「ストーリーの語り部」として一人歩きしてくれる販促物、ノベルティとして機能します。

5.実用性/継続性(希薄になりがち接点の補助として)

先にもあげましたが、リードタイムが長めの商材での課題である接点が希薄になりがちなところを継続的な利用。実用的なアイテムでフォローします。

「手元に残ること」「繰り返しの使用」が見込めるもの

・卓上カレンダーなど一年使ってくれるもの

・ボールペンや書類ケース(クリアファイル含む)など実用系のアイテム

・スマホスタンドなど自分では買わないがあると便利なもの

実用性があって、継続的に使ってもらいやすいアイテムはノベルティグッズとはいえ、単純接触効果(ザイアンスの効果)となり、薄くなりがちな接触を確かにフォローしてくれるはずです。

製造業の現場におすすめのSDGsノベルティと事例、その効果

先の5つのポイントをおさえたおすすめのノベルティについて紹介していきます。

私たちは、国産の木をつかった木製品メーカーで、いうなれば製造業でもあります。国産にこだわり、災害の被災地や山間地に工場をつくり地域の雇用創出にも貢献しています。

日本の森では、ある問題がずっとありまして、それが日本の森が荒れてしまっている問題です。

この問題を身近に感じていただくために少しだけブレイクダウンしますと、ここ数年、夏場になると森に暮らす動物が街、それも大きな都市にも降りて来て我が物顔で闊歩して問題になっています。

問題に、日本の森が荒れてしまっていることが関わっていると言います。

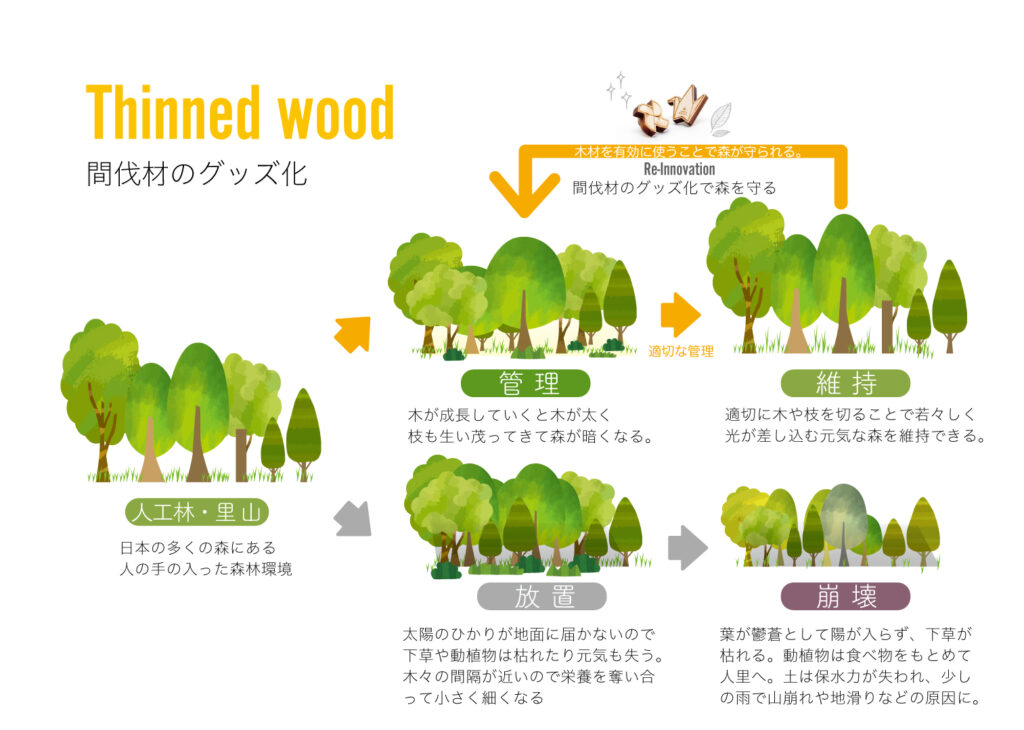

上の図は、その問題をざくっと捉えるためのイメージとなっています。

今の森は、イメージでいうと、グレーの矢印「日本の人工林・里山の現状」と呼ばれる状態にあります。

森は放置されていて、一見すると人の手が入らないから自然のままに戻っていきそうですが、実はそうではありません。

人の手が入らない森は、木々が狭い間隔で育ってしまい葉が森を覆ってしまい鬱蒼とした日陰に覆われていきます。

日陰のなかではこれまで育って来た下草や植物が病気になったりして育たなくなり動物たちは食べるものがなくなっていきます。

そのほかにも人の手が入らなくなったために荒れた森では様々な問題を起こすのですが、そちらは下記のバナーにて詳しく書いています。

身近なことでは、気候変動や温暖化による夏の暑さ。これも毎年のように過去最高を更新し続けていてこのままどうなってしまうのか、考えると怖くなってきます。

少し離れた話題ですが、秋の味覚の代表でもある秋刀魚が高級魚になって久しいのですが、これも温暖化や気候変動によるものと言われています。

私たちの木製品は、これらの問題にあたって解決のちいさな一助となります。

もちろん、すぐにどうにかできるようなことでもないですし、小さな力でしかないかもしれません。

ですが、大きな問題だからこそ、小さな力を集めて大きくする。そういうことが大事なんだとおもっています。

と、前振りはこのようなところでおすすめのSDGsなノベルティの商品紹介です。

製造業向けSDGsなノベルティのおすすめ

製造業のながいリードタイムをフォローできるような長く使ってくれて実用性の高い代表的なノベルティグッズ、ちょっと変わり種だけど製造工程でSDGsの精神が形になったようなノベルティグッズ、季節とわずつかうようになってきて配ると「お?」と反応の良い実用性の高いノベルティグッズの3つを紹介いたします。

卓上カレンダー

長いリードタイムだから、と明日を待ち侘びることはありません。

自由に表紙をデザイン変更できて、企業のサスティナブルな姿勢、スタンスをしっかり伝えることができます。

展示会や営業のシーンで、しかも毎年配布できて、もらったお客様からも「おしゃれ」「毎年つかっています」といった声をいただきます。

国産木や間伐材利用で環境配慮なのは言うまでもなく、FSC®︎認証材でつくることもできて、トレーサビリティも社会性ソーシャルグッドもお墨付き。

メッセージ性も表紙だけでなく毎月の紙面に記載することもできて、なにより実用性も抜群。

カレンダー事例について

株式会社ヤマップ様

ノベルティではないのですが、ECサイトで課題であった新規購入率のUPに貢献

SGホールディングス株式会社様

企業の森の木をつかいSDGsはもちろんESGにも、デザイン的にはフォトフレームのような形に仕上げてカレンダーとして使い終わったあとも使うことができます。

カレンダー事例集

Kitto+ 木粉のタンブラー

樹脂成形というと、基本的にはプラスチック製となり環境配慮の文脈から外れがちなのですが、このプラスチックに木の粉を混ぜて作ったのがKitto+です。

こういったエコプラスチック製品でありがちなのが、自然素材や廃棄素材を混ぜてつくる。というものです。

ただ、その場合では自然素材や廃棄素材の調達・回収の透明性や炭素発生など気になることが結構あります。

また、そういった異素材をプラスチックに混ぜるために一度混ぜることができる形に加工する必要もあり、いうほどサスティナブルなのか?と思えるものも少なくありません。

私たちは、混ぜる資材は自社で木製品を作る際に発生するおがくずや木端を利用。トレーサビリティも透明性も調達による余計な炭素発生もありません。

さらに、一般的なエコプラスチック製品では自然素材の配合も15-30%程度なのですが、51%以上を自然素材でつくることができます。

もっというと、本来捨ててしまう木質資源をつかうことで、大気に放出されるはずだった炭素を製品のなかに吸収固定しているので気候変動などへ具体的な対策、取り組みとなっています。

実用性も、電子レンジはちょっとむずかしいのですが、食洗機対応が可能です。

なんなら、こちらもFSC®︎認証材でつくれます。世界的にもかなーーーーーーりめずらしいエコプラスチックのタンブラー。

SDGsの精神が形なったアイテム。それがKitto+タンブラーです。

お客様事例はこちらのとおりです。

ミズノ株式会社様

株式会社アクティオ様

傘マーカー

夏場は傘が必須になってきました。温暖化の影響もあってか1時間の降水量が50mm以上の短時間強雨は1980年代と比べて約2倍に増加しています。

また、8%が17.8%に伸びたあるデータもあります。それが男性の日傘利用率です。ちなみに日傘を肯定的に捉えている割合も60.3%から81.8%に

これが2023年から2025年に急激に伸びているデータです。

【2025年・「男性日傘」調査 第4弾 / 男性600人へ聞く】“メンズ日傘” 暑さ対策で需要拡大 ~ 美容より「実用性」で支持され、猛暑背景に利用者・好感度ともに大幅アップ(メンズリゼ調べ) ~

https://373news.com/lifestyle/info/pr_times/detail/000000109.000020081.html/

実用性もばっちりで、FSC®︎認証材でつくれて、上の2つのアイテムと遜色ない環境と社会への配慮が行き届いたノベルティグッズです。

時流を抑えて配ることで「お!」と思っていただけるトレンドグッズとなっています。

小西印刷所様 ミステリー雑誌ムー コラボノベルティ

エコやサスティナブルな文脈でアプローチできるので、既存のお客様で休眠や競合に持って行かれたお客様へのドアノックとしても機能したといいます。

ノベルティグッズのサンプル無料受付中

ノベルティグッズは参考価格で1,000円以内のものでしたら基本的に無料で発送いたします。気になった商品がありましたら、下記のバナーの専用フォームにてお問い合わせください。

ノベルティグッズ利用でのCO2削減量を計算できます。

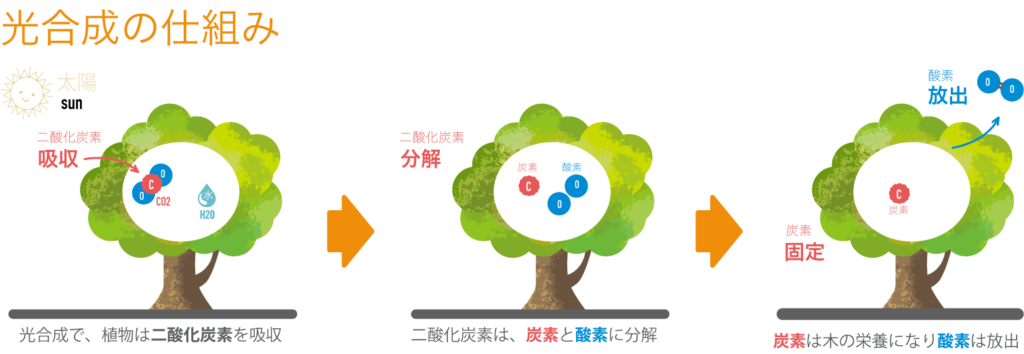

唐突ですが、小学校や中学校で光合成の仕組みについて習ったと思います。

こういうイメージは一度は見たことがあるかと思います。

木は吸収した二酸化炭素を木のなかに蓄えてくれて、酸素だけを放出、温暖化の原因となる炭素を大気から削減してくれます。

でもでもでも、この光合成の木を切るとどうなるのか?木のなかに吸収されていた炭素は後出されてしまわないか?というと…

木を切ってもそのまま、吸収されたままなのです!

グッズなどに加工してもそのままです。

気候変動の具体的な対応になることにグリーンカーボンというものがあります。

この自然の力を可視化したものが下記のイメージです。

これは、卓上カレンダーを3,000個つくったときのCo2削減量です。全ての商品で、注文の個数に相当する炭素固定、CO2削減量を計算できます。「一般家庭で置き換えると29.1日分の削減量となります。」といった一般化も可能です。

販促を通じて、これだけの炭素固定、Co2削減になっています。という企業姿勢を自然な形でアピールできます。それはKitto+のようなサスティナブルタンブラーでも

販促をサスティナブルに、その「販促は、未来をつくる」ことができていますか?

まとめ:ノベルティは「企業姿勢」を語る“信用資産”へ

製造業に限らず世界的に環境や社会への配慮が求められてきています。

2020年前後に急激にブームになったSDGsは、いまやESG経営に姿をかえて、その対応は「先進的な取り組み」から「選ばれるための前提条件」へと変わりつつあります。

JPX2025改訂などでもありますが、サプライチェーンだけでなくバリューチェーンもその対象になりつつあるなかで販促ノベルティもその資材調達の透明性や説明責任が問われる時代へと進んでいます。

これに気がつきはじめた企業や業会では、今やノベルティは、企業の姿勢や価値観を“見える形”で伝える象徴となってきています。

展示会や営業活動の中で「語れる」「共感される」「記憶に残る」ツールとして活用されはじめています。

FSC®認証材や地域資源を活用したノベルティ、実用性のあるアイテム、社会性のあるストーリーなど、ただの“モノ”ではなく“信用資産”として選ばれる時代へ。

販促を通じて未来への姿勢を伝えることで、取引先はもちろんステークホルダー全体との信頼関係構築にもつながっていきます。

「そのノベルティ、本当に企業の“らしさ”を伝えられていますか?」

では、最後までお読みいただきありがとうございました。

【ショールームのご案内】

フロンティアジャパンにて作成してきたノベルティアイテム、記念品はもちろん、最新商品や大型アイテムなど実績サンプルを多数展示してます。

木製品特有の年月とともに変わる風合い、味わい、木の種類による違いなどお手に触れて確かめられます。

なお、見学をご希望の場合は、お問い合わせフォームよりご予約いただけますと幸いです。

事例集カタログダウンロード